リモートワーク求人を見極める7つのコツと探し方|企業が人材を獲得する方法も解説

リモートワークの求人を探しているけれど、数ある情報の中からどうやって自分に合う優良な企業を見つければよいのでしょうか?求人票の聞こえの良い言葉だけを信じてしまい、実際に働いてみたら想像と違った、という事態は避けたいものです。

この記事では、リモートワーク求人を「見極めるコツ」から、理想の仕事を見つけるための「探し方」、そして企業から「採用される人材になるための方法」まで、転職活動を成功するための情報を網羅的に解説します。さらに、企業担当者の方向けの採用のコツや、よくある疑問にもお答えしていきます。

リモートワーク求人を見極める7つのコツ

リモートワークの求人探しで成功するためには、まず「良い求人とは何か」を知る必要があります。

企業の言葉をうのみにせず、その裏にある実態を見抜く力が、理想の働き方を手に入れるための第一歩です。ここでは、優良なリモートワーク求人を見極めるためのコツを以下の内容で解説します。

【優良なリモートワーク求人を見極めるためのコツ】

- 働き方の柔軟性を確認する

- コミュニケーション文化を見極める

- 評価制度とキャリアパスを確認する

- スムーズなオンボーディング体制があるか

- リモートワーク手当など福利厚生をチェック

- 活用ツールや開発環境などの情報

- 企業のビジョンと将来性を見極める

【コツ1】働き方の柔軟性を確認する

求人票に「フルリモートOK」と書かれていても、その定義は企業によって千差万別です。「月に数回の出社義務がある」「チームの方針で週1日はオフィス勤務」といったケースは少なくありません。

「話が違う」とならないためにも、働き方の柔軟性については、選考の段階で確認する必要があります。面接の際には、以下の点について確認してみましょう。

- 完全なフルリモート勤務が可能か、それとも出社の義務や推奨日があるか

- コアタイムの有無やフレックスタイム制度の運用実態

- 地方や海外など、働く場所に関する制約はあるか

これらの実態を把握することが、ミスマッチのない転職・案件獲得の基本となります。

この記事も読みたい➢ リモートワークとは?実はたくさんある「リモートワークの分類」を知っておこう

この記事も読みたい➢ リモートワークとは?実はたくさんある「リモートワークの分類」を知っておこう

【コツ2】コミュニケーション文化を見極める

リモートワークで懸念されるのが、コミュニケーション不足や孤独感です。優れた企業は、そうした課題を解消するために、意図的にコミュニケーションが活性化する仕組みを整えています。

チャットツールの活用はもちろんですが、チームがどのようなコミュニケーション文化を持っているかを見極めることが重要です。注目すべきは、次のような点です。

- 定期的な1on1ミーティングやチームミーティングの頻度と内容

- 業務外の雑談や交流を目的としたオンラインの場があるか

- テキストコミュニケーションにおけるルールやマナー

こうした文化は、日々の業務のしやすさや、チームへの帰属意識に直結します。

【コツ3】評価制度とキャリアパスを確認する

「リモートだと正当に評価されないのではないか」

「キャリアアップが停滞するのではないか」

こうした不安は、リモートワークを考える上で多くの人が抱くものです。だからこそ、成果を公平に評価する制度と、成長を支援するキャリアパスが用意されているかを、しっかりと質問しなくてはなりません。

評価制度が曖昧では、モチベーションを維持して仕事に集中することは難しいでしょう。オンラインでの研修制度や資格取得支援、勉強会の活動状況なども、エンジニアの成長を後押ししてくれる企業かどうかを判断する材料になります。

【コツ4】スムーズなオンボーディング体制があるか

新しい環境、特にリモートワークで仕事を始める際の立ち上がりは、その後のパフォーマンスを大きく左右します。入社後の数週間をいかにスムーズに過ごせるかは、企業の受け入れ体制にかかっています。

入社したメンバーを孤立させず、早期にチームの一員として迎え入れるオンボーディング体制が整っているかを確認しましょう。

例えば、以下のような環境や制度があれば安心です。

- 業務や文化に慣れるまで伴走してくれる環境

- 入社初日から数週間のスケジュールが明確に決まっていること

- チームメンバーとの顔合わせがオンラインでセッティングされる仕組み

こうした体制は、企業が人材を大切にしている証拠ともいえます。

【コツ5】リモートワーク手当など福利厚生をチェック

リモートワークでは、光熱費や通信費、デスクやチェアといった備品の購入費など、自宅で仕事をするためのコストが発生します。こうした負担をどれだけサポートしてくれるかは、見逃せないポイントです。

給与や業務委託の報酬額面だけでなく、備品購入補助といったリモートワーク関連の福利厚生をチェックしましょう。企業の姿勢は、こういった細やかな制度に表れます。従業員が働きやすい環境を考えている企業は、手当を用意している傾向があります。

【コツ6】活用ツールや開発環境などの情報

ITエンジニアにとって、仕事で使うツールや開発環境は武器そのものです。生産性に直結する部分だからこそ、どのような環境で仕事や業務に取り組むことになるのか、事前に情報を集めておくべきです。

企業が標準で利用しているコミュニケーションツールやプロジェクト管理ツール、そして開発環境の自由度について、できる限り情報を集めましょう。

貸与されるPCのスペックや、利用できるソフトウェア、クラウド環境なども重要な判断基準になります。モダンで効率的なツールを導入している企業は、生産性への意識が高いといえるでしょう。

【コツ7】企業のビジョンと将来性を見極める

条件や制度も大切ですが、最終的に長く、そして意欲的に働き続けるためには、その企業の向かう先や価値観に共感できるかが極めて重要になります。

事業内容やサービスはもちろんのこと、経営者のメッセージや企業のビジョン、そして事業の将来性を見極めることが、後悔しない選択に繋がります。

なぜリモートワークという働き方を採用しているのか、その背景にある思想に共感できれば、仕事へのエンゲージメントは格段に高まるでしょう。自分もその一員として未来を創っていきたいと思えるか、じっくり考えてみましょう。

理想のキャリアを叶えるリモートワーク求人の探し方

理想のキャリアを実現するためのリモートワーク求人や案件は、どこでどうやって探せばよいのでしょうか。

探し方にはいくつかの方法がありますが、それぞれにメリットとデメリットが存在します。自分にとって最適な方法を見つけるために、特徴を理解して賢く使い分けることが成功への近道です。

| 探し方 | 特徴 |

| リモートワーク特化のエージェント | ・質の高い非公開求人が多い ・キャリア相談や交渉代行も可能 ・担当者によってサポートの質が異なる場合も |

| 求人検索サイト | ・情報の質は玉石混交で探す手間がかかる ・「なんちゃってリモート」に注意が必要 |

| SNSや技術コミュニティ | ・人脈形成に繋がる可能性がある ・求人獲得の確実性は低い |

| 企業の採用ページ | ・募集のタイミングが合うか不透明 ・常にアンテナを張っておく必要がある |

リモートワーク特化のエージェントを活用する

最も効率的な求人の探し方が、リモートワークに特化したエージェントを活用する方法です。情報の真偽を見極める手間が省け、自分のキャリアプランに沿った質の高い求人に出会える確率が格段に上がります。

一般には公開されない非公開求人を紹介してもらえるエージェントも多く、自分では言い出しにくい給与や待遇面の条件交渉も代行してくれます。職務経歴書の添削や面接対策といった選考サポートも充実しており、転職活動を有利に進めることが可能です。

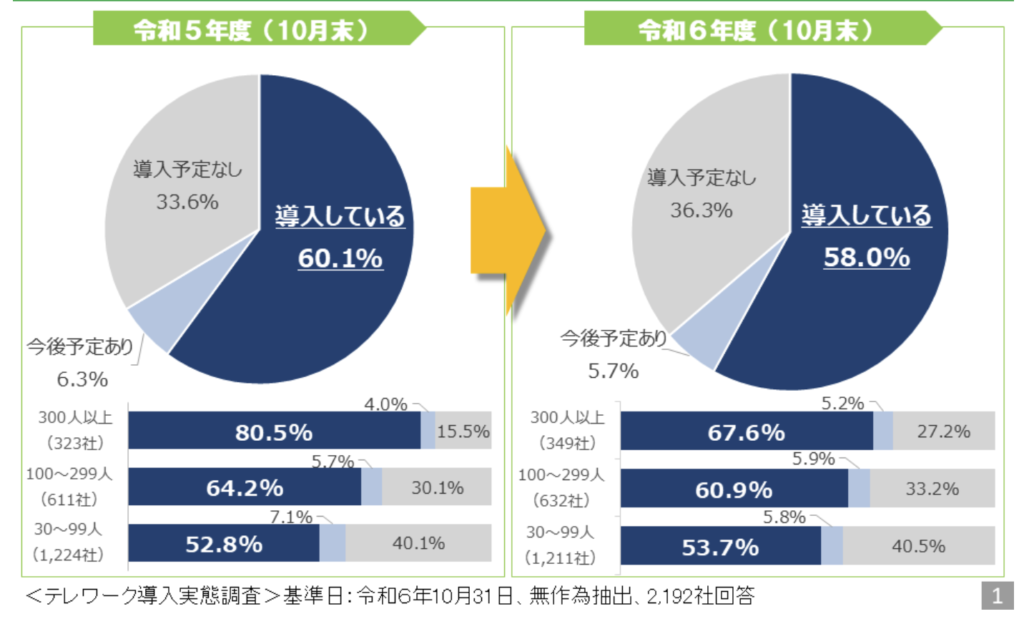

ちなみにTOKYOはたらくネットの「令和6年度多様な働き方に関する実態調査(テレワーク)」では、都内企業(従業員30人以上)ではテレワーク導入率58.0%となっています。

出典:多様な働き方に関する実態調査(テレワーク) | テレワーク活用に向けた支援 | TOKYOはたらくネット

母数が限られる市場だからこそ、非公開ポジションを多数把握している専門エージェントを併用すると「案件総量 × 希望条件一致率」を最大化できます。

もちろん、転職エージェントの利用には注意点もあります。例えば、担当者との相性によっては、紹介される求人の質やサポート内容に差が出ることがあります。また、自分のペースよりも早く選考を進めるよう提案される場合もあるかもしれません。

もし違和感があれば担当者の変更を依頼したり、希望するペースを最初に明確に伝えたりと、主体的に関わることが大切です。エージェントを「うまく使う」という意識を持つことで、こうしたデメリットは最小限に抑えられ、転職活動における最強のパートナーとなってくれるでしょう。

中でも「Remogu(リモグ)キャリア」は、単にリモートワークの求人を紹介するのではなく、専属の「営業代行」として希望の仕事を開拓するジョブエージェントです。興味を持つ企業に対し、スキルを活かせるリモートワークのポジションを新たに開拓・提案します。

フルリモートやリモート中心の正社員求人を専門に扱う転職エージェントです。

フリーランスや副業のエンジニアと企業の業務委託案件を繋ぐリモートワーク専門のエージェントです。

実際に扱う求人の約80%は、企業の戦略に関わる秘匿性の高い「非公開求人」です。そのため、サイトに掲載されているのはご紹介可能な求人のごく一部であり、本当に価値のある情報は登録後に直接ご紹介しています。

求人検索サイトでリモートワーク求人を探す

大手の求人検索サイトは、手軽に膨大な数の求人情報にアクセスできるのがメリットです。しかし、その手軽さの裏には、いくつかの注意すべきデメリットが潜んでいます。

最大のデメリットは、情報の洪水の中から本当に価値のある求人を見つけ出すのが大変なことです。さらに、フルリモートと謳いながら、実際は出社が必要といった『なんちゃってリモート求人』が紛れているケースも少なくありません。

「最初の3ヶ月は出社必須」「隔週で対面会議」といった条件が、応募後に判明することもあるのです。

こうした情報の真偽を一つひとつ自分で見極め、企業に問い合わせる作業は時間と労力を消耗します。手軽に見える一方で、実は根気のいる探し方かもしれません。

SNSや技術コミュニティで情報を集める

X(旧Twitter)やLinkedIn、技術コミュニティなどで企業の「中の人」と繋がり、リアルな情報を得るのも有効な手段です。企業のカルチャーや、実際に使われている技術について、解像度の高い情報を得られる可能性があります。

しかし、この方法にもデメリットはあります。まず、情報収集が必ずしも求人や案件の獲得に直結するとは限らず、効率が良いとはいえません。また、得られる情報は断片的で、信憑性の裏付けは自分で行う必要があります。

何より、もし仕事に繋がりそうな話があったとしても、条件交渉や契約手続きなどをすべて個人で行わなければならず、知識がないと不利な契約を結んでしまう危険性もあります。あくまで、企業研究や人脈形成の一環と捉えるのが良いでしょう。

気になる企業の採用ページをチェックする

興味のある企業が明確な場合、その企業の公式採用ページをチェックするのは確実な方法です。企業が発信する一次情報なので、情報の正確性は担保されています。

ただし、この方法のデメリットは、常に受け身の姿勢になってしまうことです。希望する企業が、あなたのスキルに合ったポジションを、あなたのタイミングで募集してくれるとは限りません。複数の企業サイトを定期的に巡回し続ける手間もかかります。

また、たとえ募集があったとしても、それはあくまで企業側が用意した枠組みです。自分のスキルを活かして「こういうポジションで貢献できないか」と、企業側に打診するような能動的な交渉は個人では難しいでしょう。

リモートワーク求人で採用される人材になるためには?

リモートワークの求人に応募する上で、「企業は候補者のどこを見ているんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。リモートワークの採用選考は、従来の対面での選考とは少し異なる評価軸を持っています。

スキルや経験はもちろんですが、それと同じくらい「この人なら、離れた場所でも安心して仕事を任せられるか」という信頼性が重視されます。

信頼を勝ち取り、採用される人材になるためには、具体的に何を準備し、どうアピールすればよいのでしょうか。ここでは以下の重要な要素を解説します。

- 大前提となる「自己管理能力」をアピールする

- 誤解なく意図を伝える「言語化能力」を磨く

- スキルを証明する「実績のポートフォリオ」を用意する

- 指示待ちではない「自律的な課題解決力」を示す

- 成長意欲を伝える「能動的なインプットとアウトプット」

大前提となる「自己管理能力」をアピールする

自己管理能力は、リモートワークで働く上での大前提となります。オフィス勤務と違い、上司や同僚の目がない環境で、自らを律して仕事を進める必要があるからです。

この自己管理能力は、大きく3つの要素に分けられます。

| スキル | 内容 |

| 時間管理 | 始業・終業時間や休憩を自分で決め、生産性を維持する力 |

| タスク管理 | 複数の業務の優先順位をつけ、計画的に遂行する力 |

| モチベーション管理 | 孤独な環境でも、高い意欲を保ち続ける力 |

面接で「ご自身で仕事を進める上で工夫している点は?」と聞かれた際に、具体的な取り組みを話せるように準備しておきましょう。

企業が最も懸念するのは「見えない場所で、きちんと仕事を進めてくれるか」という点です。その不安を払拭することが、採用への第一歩です。

誤解なく意図を伝える「言語化能力」を磨く

リモートワークにおけるコミュニケーションの主役は、チャットやメールなどのテキストです。対面であれば表情や声のトーンで補えるニュアンスも、テキストでは伝わりません。「空気を読む」といった曖昧なやり取りが通用しないからこそ、自分の考えや状況、依頼したい内容を正確な言葉で表現する「言語化能力」が生命線となります。

例えば、「例の件、どうなってますか?」といった曖昧な質問は、相手に「どの件だろう?」と考えさせる負担を与えてしまいます。「〇〇プロジェクトの件ですが、△△のタスクについて、本日15時時点での進捗状況を教えていただけますか?」のように、誰が読んでも誤解なく意図が伝わる文章を心がけることが大切です。

リモートワークにおける「仕事ができる人」とは、多くの場合「言語化能力が高い人」と同義です。日頃から結論から話す(書く)ことを意識したり、文章を送信する前に一度読み返したりする習慣が評価を大きく左右します。

スキルを証明する「実績のポートフォリオ」を用意する

「Webアプリケーション開発の経験があります」「JavaScriptが得意です」という自己申告だけでは、採用担当者を完全に納得させるのは難しいでしょう。その言葉を裏付ける客観的な「証拠」があって初めてスキルは信頼性を持ちます。その証拠となるのが、ポートフォリオです。

ITエンジニアにとって、ポートフォリオは名刺代わりになります。具体的には、以下のようなものが考えられます。

| 項目 | 内容 |

| GitHub | ・コードそのものでスキルを証明 ・継続的なコントリビューションが信頼につながる ・READMEを丁寧に記述して他人が理解しやすいようにする |

| 個人開発のウェブサービスやアプリ | ・企画〜開発〜運用までの全工程を経験できる ・実務に近い形でスキルをアピールできる ・ビジネス視点 ・UI/UX設計力も評価されやすい |

| 技術ブログ(Qiita, Zennなど) | ・知識を体系的に整理して発信できる ・言語化能力、学習姿勢、探究心を示せる ・検索流入により外部評価を得られる可能性も |

| 制作実績サイト(ポートフォリオサイト) | ・自分のスキルや作品を一覧で提示できる ・デザインや情報設計力も見せられる ・履歴書や面接時に一貫した説明がしやすくなる |

| 登壇・LT・勉強会資料公開 | ・話す力、資料作成力を証明できる ・社外発信によって業界内での信頼を獲得できる |

| 資格・コンテスト・受賞歴 | ・客観的なスキル証明になる ・努力と成果がセットで伝わる ・未経験領域に対する積極性の証明にも |

優れたポートフォリオは、何枚もの職務経歴書よりも雄弁に実力を語ってくれます。今からでも少しずつ準備を始めましょう。

指示待ちではない「自律的な課題解決力」を示す

企業がリモートワーカーに求めているのは、単に指示された作業をこなす「作業者」ではありません。事業やチームをより良くするために、自ら考えて行動してくれる「貢献者」です。

特に、すぐ隣で誰かに相談できないリモート環境では、自分で課題を見つけ、解決策を考え、実行に移せる人材の価値が非常に高まります。

面接では「これまでの業務で、自ら改善提案を行った経験はありますか?」といった質問を通して自律性が見られています。

その際に、「手作業で行っていたデータ集計を、Pythonスクリプトを書いて自動化し、チームの工数を月10時間削減しました」「チーム内の情報共有が属人化していたため、Notionでのドキュメント管理ルールを提案し、浸透させました」といった具体的なエピソードを語れるようにしておきましょう。

大切なのは、「この人なら、自分で考えて仕事を進めてくれるな」と採用担当者に安心感を与えることです。指示待ちではなく、常に当事者意識を持って業務に取り組む姿勢をアピールしましょう。

成長意欲を伝える「能動的なインプットとアウトプット」

技術の進歩が著しいIT業界では、現状維持は後退を意味します。企業は、候補者が現在持っているスキルだけでなく、これから先も継続的に学び、成長し続けてくれるかどうかを見ています。

その成長意欲を示す最も分かりやすい指標が、能動的なインプットとアウトプットです。これらの活動は現状に満足せず、常に自分をアップデートしようとしている向上心の表れです。

インプットとアウトプットのサイクルを回していることは、成長意欲とチームへの貢献意欲の何よりの証明になります。

リモートワーク求人で企業が優秀な人材を獲得する方法

ここからは目線を変え、人材を募集する企業担当者の方向けに、リモートワークでの採用を成功させる秘訣を解説します。

リモートワークの普及により、採用市場は「場所」の制約から解放されました。これは、全国、あるいは世界中から優秀な人材を獲得できるチャンスであると同時に、企業が候補者から「働く場所」としてよりシビアに選ばれる時代になったことを意味します。

優秀なITエンジニアに選ばれる企業になるためには、制度を整えるだけでなく、その魅力を正しく伝え、候補者の不安を解消するコミュニケーションが不可欠です。

候補者が何を見て、何を求めているのか。そのインサイトに応えるための方法を紹介します。

応募が集まるリモートワーク求人票の書き方

リモートワークにおける求人票は、企業の「顔」であり「最初のプレゼンテーション資料」です。候補者は、ここに書かれた情報だけで、その企業に応募するかどうかを判断します。

抽象的な美辞麗句を並べるのではなく、候補者が本当に知りたい情報を、具体的かつ正直に記載することが信頼獲得の第一歩です。

この記事の前半で解説した「リモートワーク求人を見極めるコツ」は、そのまま候補者が求人票でチェックしている項目です。それらの疑問に先回りして答える形で求人票を作成しましょう。

例えば、「風通しの良い職場です」と書く代わりに、「週に一度、役職関係なく誰でも参加できるオンラインの雑談会『もぐもぐタイム』を実施しています」と書く方が、カルチャーは遥かに鮮明に伝わります。

特に、なぜ貴社がリモートワークという働き方を採用しているのか、その背景にあるビジョンや思想を語ることは、他社との大きな差別化に繋がります。

「多様な人材が、自身のライフステージに合わせて最大限能力を発揮できる組織を目指しているため」といったメッセージは、単なる条件以上の価値を候補者に感じさせ、強い共感を呼び起こすでしょう。

まとめると以下のとおりです。

- 業務内容や必須スキルを明確にする

- 働き方の実態(出社の有無やフレックスの運用)を具体的に記載する

- チームの文化やコミュニケーション方法を伝える

- 企業のビジョンやリモートワークへの想いを語る

リモート選考で見極めるべき候補者の資質

リモートでの選考は、候補者のスキルを見極めると同時に、候補者に「この企業で働きたい」と思ってもらうための重要なコミュニケーションの場です。対面の面接とは異なる環境だからこそ、見極めるべきポイントと、配慮すべき事柄があります。

もちろん、技術力や経験といったハードスキルは重要です。しかし、それ以上にリモート環境での成否を分けるのが、ソフトスキル、特に「リモートワークへの適性」です。具体的には、以下の資質を見極めるための質問を準備しましょう。

| 見極めたい資質 | 面接での質問例 |

| 自己管理能力 | 複数のタスクの優先順位が衝突した時、どのように計画を立てて乗り越えましたか? |

| 自律性 | 業務を進める上で、指示や情報が不明確だった場合、どのようなアクションを取りますか? |

| テキストコミュニケーション能力 | 過去にテキストでのやり取りで認識の齟齬が生まれた経験と、その解決策を教えてください。 |

こうした質問を通じて、候補者が指示待ちではなく、自ら考えて行動し、円滑なコミュニケーションを取れる人材かどうかを判断します。スキルセットとカルチャーフィットを両面から評価することが、リモート採用におけるミスマッチを防ぐ上で不可欠です。

まとめると以下のとおりです。

- スキルセットとカルチャーフィットを両立して評価する

- 自己管理能力や自律性などリモート適性を見極める

- 候補者の体験を損なわない配慮をする

リモートワーカーの定着と活躍を促す環境づくり

【リモートワークの環境づくり】

- リモートでも成長を実感できるキャリア支援を行う

- 継続的なコミュニケーションでエンゲージメントを維持する

- 入社後の孤独感を解消するオンボーディングを設計する

採用コストを投じて獲得した優秀な人材が、入社後すぐに離職してしまう。これは企業にとって大きな損失です。

採用はゴールではなく、スタートに過ぎません。リモートワーカーが定着し、最大限のパフォーマンスを発揮できる環境をいかに作るかが、企業の競争力を左右します。

最も大切なのが入社後のオンボーディングです。特に最初の90日間は、候補者が企業文化に馴染み、業務をキャッチアップするための極めて重要な期間です。

専任のメンターをつけたり、部署を横断したオンライン歓迎会を企画したりと、入社後の孤独感を解消し、スムーズな立ち上がりを支援する意図的な仕組みを設計しましょう。

そして定着後も、継続的な1on1を通じてエンゲージメントを維持し、リモートでもキャリアの成長を実感できる支援を行うことが大切です。「孤独感」と「成長の停滞感」は、リモートワーカーが抱える二大不安要素です。

これらを解消する環境づくりこそ、優秀な人材に長く選ばれ続ける企業の秘訣といえるでしょう。

リモートワーク求人に関するよくある疑問

最後に、リモートワークの求人探しや転職活動において、多くの方が抱えやすい疑問にお答えします。

【Q1】未経験からでもリモートワーク求人に応募できる?

A. 職種にもよりますが実務未経験の場合、ハードルが高くなるケースもあるようです。リモートワークでは、即戦力となる経験者を採用したいと考える企業が多い傾向に見られます。ただし、独学やスクールでスキルを習得し、質の高いポートフォリオ(制作実績)を用意することで、ポテンシャルが評価され採用に至る可能性も十分に考えられます。

A. 職種にもよりますが実務未経験の場合、ハードルが高くなるケースもあるようです。リモートワークでは、即戦力となる経験者を採用したいと考える企業が多い傾向に見られます。ただし、独学やスクールでスキルを習得し、質の高いポートフォリオ(制作実績)を用意することで、ポテンシャルが評価され採用に至る可能性も十分に考えられます。

【Q2】地方在住だとリモートワーク求人で不利になる?

A. 近年、地方在住は不利という考え方は変わりつつあります。むしろ、地方にいる優秀な人材を発掘する良い機会だと捉える企業もあります。リモートワークの大きなメリットは、場所の制約なく働けることです。地方在住であることは、今やハンデではなく、大きな可能性と見なされることも少なくありません。

A. 近年、地方在住は不利という考え方は変わりつつあります。むしろ、地方にいる優秀な人材を発掘する良い機会だと捉える企業もあります。リモートワークの大きなメリットは、場所の制約なく働けることです。地方在住であることは、今やハンデではなく、大きな可能性と見なされることも少なくありません。

【Q3】年齢はリモートワークの選考に影響する?

A. リモートワークの選考では、年齢そのものよりも、これまでの経験やスキル、そして新しい環境に適応できる柔軟性が重視される傾向にあるようです。豊富な業務経験を持つベテランのエンジニアは、多くの企業にとって非常に魅力的な存在として歓迎されるケースもあり、年齢が絶対的な障壁になるわけではありません。

A. リモートワークの選考では、年齢そのものよりも、これまでの経験やスキル、そして新しい環境に適応できる柔軟性が重視される傾向にあるようです。豊富な業務経験を持つベテランのエンジニアは、多くの企業にとって非常に魅力的な存在として歓迎されるケースもあり、年齢が絶対的な障壁になるわけではありません。

【Q4】採用企業は副業を許可しているケースが多い?

A. IT業界、特にリモートワークを推進している先進的な企業では、副業に寛容なところもあります。社員のスキルアップや人脈形成に繋がると、ポジティブに考えている企業も少なくありません。ただし、ルールは企業ごとに異なるため、副業を考えている場合は、選考の段階で確認しておくのが安心です。

A. IT業界、特にリモートワークを推進している先進的な企業では、副業に寛容なところもあります。社員のスキルアップや人脈形成に繋がると、ポジティブに考えている企業も少なくありません。ただし、ルールは企業ごとに異なるため、副業を考えている場合は、選考の段階で確認しておくのが安心です。

【Q5】面接で逆質問された場合は何を聞くべき?

A. 逆質問は、意欲や企業への理解度を示す良い機会になります。この記事で紹介したコツの中から、特に重視する項目について深掘りする質問をしてみるのも一つの方法でしょう。例えば、「リモートでのコミュニケーションを活性化させるために、チームで何か工夫されていることはありますか?」といった質問は、あなたの関心の高さを示すことに繋がります。

A. 逆質問は、意欲や企業への理解度を示す良い機会になります。この記事で紹介したコツの中から、特に重視する項目について深掘りする質問をしてみるのも一つの方法でしょう。例えば、「リモートでのコミュニケーションを活性化させるために、チームで何か工夫されていることはありますか?」といった質問は、あなたの関心の高さを示すことに繋がります。

まとめ

この記事ではリモートワーク求人を見極めるコツや探し方、企業がリモートワーク求人で優秀な人材を獲得するための方法などについて解説しました。

記事の締めくくりに、要点を改めて整理します。

- 良い求人を見極めるには企業の表面的な言葉だけでなく実態を見抜くことが重要

- 探し方には特化型エージェント、求人サイト、SNSなど複数の方法があるが、ミスマッチを防ぐにはエージェントに頼るのが賢明

- 企業側も、求職者から厳しく見られていることを意識し、誠実な情報開示と働きやすい環境づくりが求められる

リモートワークは、場所に縛られず、自分のライフスタイルに合わせてキャリアを築くことを可能にする、新しい時代の働き方です。正しい知識を持って一歩を踏み出せば、理想とする仕事や業務がきっと見つかります。