AIで進化するリモートワークの未来像|個人と企業が共に勝つ新常識とは?

リモートワークとAIの融合が、私たちの働き方に革命的な変化を引き起こそうとしています。

「AIでフリーランスの仕事はどう変わる?」

「企業として導入する際の注意点は?」

「どんな案件やスキルが求められる?」

この記事では、個人と企業、双方の目線でAIとリモートワークに関するあらゆる疑問にお答えします。

この記事を読むことで以下のことがわかります。

- AIが作り出すリモートワークの未来像

- フリーランスが明日から実践できるAI活用術

- 企業が生産性を高めるためのAI導入のコツ

- これから需要が伸びるAI関連案件と必須スキル

キャリアを加速させ、未来の働き方をリードするための情報が満載です。働き方が変わる、その分岐点はまさに今です。

まず初めに 〜 AIとは? 〜

まず初めに 〜 AIとは? 〜

AIは「Artificial Intelligence」(アーティフィシャル・インテリジェンス)の略で、日本語では「人工知能」と訳されます。

「Artificial」は「人工的な」、「Intelligence」は「知能」を意味し、人間の知的な能力をコンピューターで再現しようとする技術分野を指します。

AI(人工知能)は、学習、推論、判断、言語理解、画像認識などの能力を持ち、大量のデータから規則性やパターンを発見して問題を解決します。

現在主流の機械学習では、ニューラルネットワークという人間の脳神経を模した仕組みを使用。特に深層学習(ディープラーニング)技術の発展により、画像認識、自然言語処理、音声認識などの分野で飛躍的な進歩を遂げています。

AIで進化するリモートワークの未来!働き方の新常識とは?

AI技術の進化と、当たり前になったリモートワーク。この2つの融合が、働き方をまったく新しいステージへと押し上げようとしています。

個人にとっては創造性を高める好機となり、企業にとっては生産性を向上させ事業を加速させる絶好のチャンスが生まれるでしょう。個人の自由な働き方と企業の成長が両立する、新しい時代の幕開けです。

AIとリモートワーク市場の現状と今後の予測

リモートワークの普及を、客観的なデータで見てみましょう。

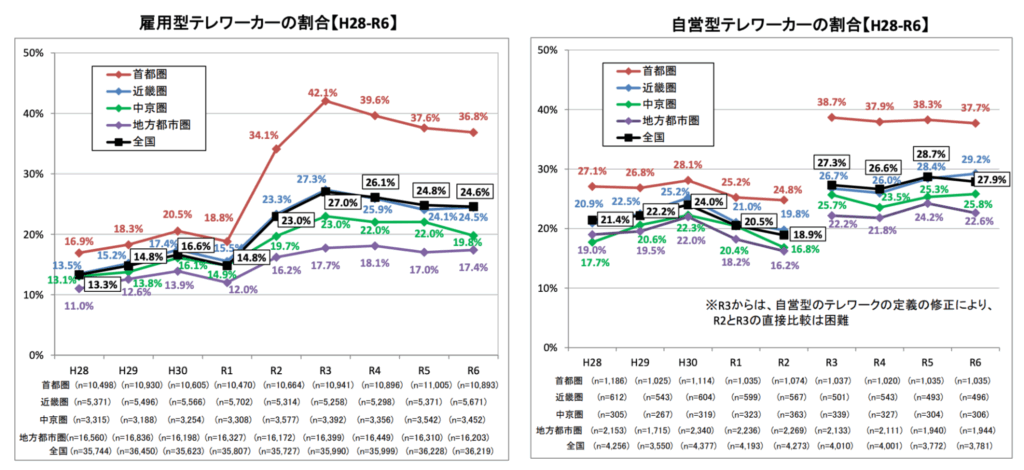

国土交通省が発表した「令和6年度 テレワーク人口実態調査」では、日本の働き方の大きな変化が浮き彫りになっています。

この調査によると、雇用されて働く人のうちテレワークを経験した人の割合は24.6%、そしてフリーランスなど自営業で働く人では27.9%に達しました。

出典:令和6年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果- | 国土交通省

これは、雇用形態にかかわらず日本の就業者のうち、およそ4人に1人が既にリモートワークを実践していることを示す政府の公式なデータです。この事実は、リモートOKの求人や業務委託案件の裾野が、もはや一部の先進企業だけのものではなく、社会全体で広がりつつあることを裏付けています。

そして、この流れはAIの進化によってさらに加速していきます。AIが定型的な事務作業やコミュニケーションの一部を代替・支援することで、これまで出社が前提とされてきた多くの専門業務が、場所の制約から解放されるからです。

今後は、AIを使いこなしながらリモートで高度な専門業務を遂行する働き方が、新しいスタンダードになっていくと予想されます。

AIは仕事を奪う?リモートワークにおけるAIとの共存

AIの進化について、「自分の仕事がAIに奪われてしまうのではないか」と不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、歴史を振り返れば、新しい技術が登場するたびに、私たちの仕事は失われるのではなく、形を変えて進化してきました。

コーディングの一部やテスト、定型的な事務作業といった業務は、今後AIが担う場面が増えるでしょう。

ですが、それによって生まれた時間で、私たち人間は、より高度な判断が求められる設計、クライアントとの深い対話、そして新しい価値を創造する企画といった、クリエイティブな仕事に集中できるようになります。

重要なのは、AIに仕事を奪われることを恐れるのではなく、AIをいかに使いこなすかを考えることです。AIは敵ではなく、あなたの能力を拡張してくれる、強力なアシスタントであると認識を改めることが、未来のリモートワークで成功する第一歩となります。

企業がリモートワークにAIを活用するメリット

「自社でもAIを導入すべきか?」と悩む企業担当者の方も多いと思います。

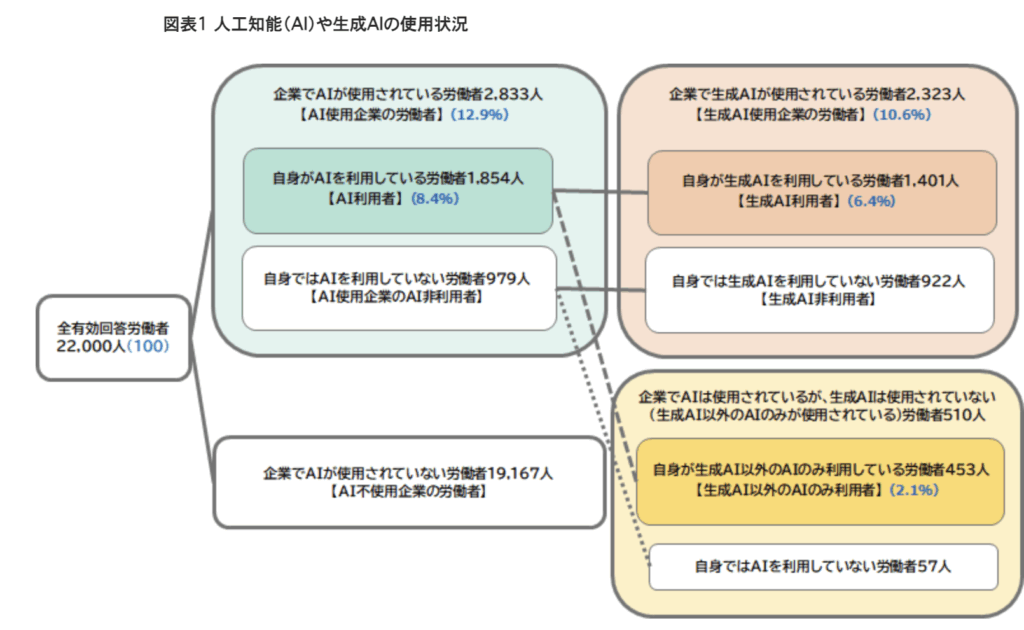

まず、現状をデータで見てみましょう。労働政策研究・研修機構(JILPT)が2025年6月に発表した調査によると、AI活用企業に勤める労働者はまだ12.9%、自身が業務でAIを使う労働者に至っては6.4%と、AI導入はまだ一部に留まっているのが現実です。

出典:「AIの職場導入による働き方への影響等に関する調査結果」|労働政策研究・研修機構(JILPT)

しかし、注目すべきはその期待値とのギャップです。同調査では、実に55.6%もの労働者が「今後10年以内にAIは大きく進展する」と予想しています。

この「現状の導入率の低さ」と「未来への高い期待」という大きなギャップは、今がまさにAI導入の必要性を示唆しています。多くの企業が本格導入に踏み切れていない今だからこそ、早期にAI活用のノウハウを蓄積した企業が、将来大きな競争優位性を築くのです。

AIを恐れるのではなく、共存し活用する戦略をいち早く立てることが重要です。リモートワーク環境においてAIは以下のような多大なメリットで、企業の悩みを解決する力強い味方となります。

- 定型業務の自動化による生産性向上

- データに基づく客観的な人事評価とマネジメント

- セキュリティリスクの監視と早期発見

- 採用活動の効率化とミスマッチ防止

このように、早期にAIを導入することは、リモートワークの課題を解決し、企業の成長を加速させるための賢明な投資と言えるでしょう。

リモートワークでAIを使いこなす7つの方法

ITエンジニアにとってAIを使いこなすスキルは、市場価値を飛躍的に高める武器となります。他のエンジニアとの明確な差別化を図り、より条件の良い案件を獲得するために、AIの活用法を以下の内容でご紹介します。

- コーディングを加速させるAIペアプログラミング

- 面倒な議事録やドキュメント作成はAIにお任せ

- AIで自己管理?タスクの最適化とキャリア分析

- AIを活用した最新技術の情報収集術

- 煮詰まった時の救世主!AIとのアイデアブレスト

- 案件獲得を後押しするAI提案資料作成術

- 言葉の壁を越えるAIリアルタイム翻訳

【方法1】コーディングを加速させるAIペアプログラミング

GitHub Copilotに代表されるAIコーディング支援ツールは、もはや単なるコード補完ツールではありません。

仕様を伝えるだけでコードの雛形を生成したり、既存のコードをより効率的な形に書き換え(リファクタリング)たり、テストコードを自動で作成したりと、まさに優秀な同僚のように働いてくれます。

このAIアシスタントを日々の開発業務に取り入れることで、単純なコーディング作業の時間が大幅に短縮されます。その結果、あなたはより複雑なロジックの構築や、全体のアーキテクチャ設計といった、創造性が求められる仕事に集中できるようになるでしょう。

開発スピードが飛躍的に向上することは間違いありません。

【方法2】面倒な議事録やドキュメント作成はAIにお任せ

オンラインでの打ち合わせが増えたリモートワークにおいて、議事録の作成は意外と時間のかかる業務です。AI搭載の文字起こしツールを使えば、会議の音声を自動でテキスト化し、さらには要点までまとめてくれます。

もう、会議の録音を何度も聞き返して議事録を作る必要はなくなるのです。同様に、APIの仕様書や基本的な設計書といったドキュメントも、AIに雛形を作らせることが可能です。

こうしたノンコア業務から解放されることで、エンジニアとして最も価値を発揮できる開発業務に、より多くの時間を投下できます。ノンコア業務から解放される体験は、働き方を大きく変えるでしょう。

【方法3】AIで自己管理?タスクの最適化とキャリア分析

フリーランスとして複数の業務委託案件を掛け持ちしていると、タスク管理が煩雑になりがちです。AIを活用したプロジェクト管理ツールは、タスクの優先順位付けを提案したり、作業時間の見積もり精度を高めたりするのに役立ちます。

さらに一歩進んで、これまでの自分の実績やスキルセットをAIに分析させ、現在の市場で需要の高いスキルや、次に目指すべきキャリアパスについて客観的なアドバイスを求める、といった使い方も考えられます。

例えば、生成AIのプロンプトに以下のように入力することで、アドバイスを得ることが可能です。

【プロンプト例1】 毎日のタスク管理をAIに相談する

| # 役割 あなたは優秀なプロジェクトマネージャーです。 # 背景 私はフリーランスのWebエンジニアとして、複数の業務委託案件を掛け持ちしています。今日は以下のタスクがあります。 * A案件: 新機能のコーディング(納期は来週末、作業見積もり8時間) * B案件: 公開中サービスの緊急バグ修正(クライアントから本日中の対応を強く依頼されている、作業見積もり2時間) * C案件: 新規LPのHTML/CSSコーディング(納期は3日後、作業見積もり4時間) # 指示 これらのタスクの優先順位を判断し、今日の最適な作業計画を立ててください。なぜその優先順位になるのか、理由も合わせて説明してください。 |

このようなプロンプトを入力することで、AIは緊急度と重要度を考慮し、「まずB案件の緊急バグ修正から着手し、次に納期が近いC案件を進め、残った時間でA案件に着手するのが合理的です」といった、具体的な行動計画とその根拠を示してくれます。

【プロンプト例2】 キャリアの方向性をAIに相談する

| # 役割 あなたはフリーランスITエンジニアに詳しい、経験豊富なキャリアコンサルタントです。 # 背景 私は実務経験3年のPythonエンジニアです。現在のスキルセットは以下の通りです。 * 言語: Python * フレームワーク: Django, Flask * データベース: MySQL, PostgreSQL * その他: Dockerの基本操作, Git # 指示 私が今後、リモートワークでより高単価な案件を獲得するために、市場価値を高めるスキルを3つ提案してください。特にAI、機械学習分野に関心があります。 それぞれのスキルについて、「なぜ重要なのか」「具体的な学習方法」「どのような案件に繋がるか」をセットで教えてください。 |

AIはスキルセットと関心事を基に、「1. クラウド(AWS/GCP)の知識」「2. MLOps関連技術」「3. 自然言語処理(Hugging Face)」といった具体的なスキルを提案し、その学習ロードマップやキャリアへの繋がりまで詳しく解説してくれます。

このように、AIはキャリア設計の強力な壁打ち相手になります。ただし、AIの提案を100%過信するのは禁物です。

AIは事実と異なる情報を生成(ハルシネーション)することもありますし、あなたの価値観や本当にやりたいことまでは理解できません。AIからの提案はあくまで「たたき台」として受け止め、提案されたスキルが本当に市場で求められているか、自分でも最新の情報を確認することが重要です。

【方法4】AIを活用した最新技術の情報収集術

IT業界の技術トレンドは日進月歩。エンジニアとして価値を保ち続けるには、常に最新情報をキャッチアップし続ける必要があります。しかし、多忙な業務の合間に膨大な情報をチェックするのは大変な仕事です。

ここでもAIが活躍します。関心のある技術分野を指定すれば、関連する海外のニュースや技術ブログ、論文などをAIが自動で収集し、その要点を日本語でまとめてくれます。

言語の壁や情報の洪水に悩まされることなく、効率的にインプットを続けられる環境は、効率的なインプットが市場価値を高める上で極めて重要です。

【方法5】煮詰まった時の救世主!AIとのアイデアブレスト

一人で仕事を進めることが多いリモートワークでは、アイデアが煮詰まってしまうこともあります。そんな時、AIは最高の壁打ち相手になってくれます。

新しいサービスのアイデアについて「考えられるリスクは?」「ターゲットユーザーは誰にすべき?」といった質問を投げかけると、AIは様々な角度から回答を生成してくれます。

自分だけでは思いつかないようなことや、忘れていた観点をAIが提示してくれることで、思考が整理され、新しい発想が生まれやすくなるでしょう。思考の枠を広げ、新たな発想を生み出すための頼もしいパートナーです。

【方法6】案件獲得を後押しするAI提案資料作成術

新しい仕事を得るためには、自身のスキルをアピールする提案活動が欠かせません。AIを使えば、提案先の企業のウェブサイトや公開情報を分析させ、その企業が抱える課題やニーズを推測し、響きやすい提案書の構成案を作成させることも可能です。

以前はAIにURLを渡しても、その内容を正確に読み取ることは困難でした。しかし、2025年7月時点では、ChatGPT(GPT-o3など)や各社の生成AIは、指定したウェブサイトを直接読み込んだり、関連する公開情報をディープリサーチ(深掘り調査)する能力を備えています。

分析結果を基に、クライアントが抱えるであろう課題と自身のスキルを効果的に結びつけ、説得力のある提案ストーリーを組み立てる上で、AIは心強い味方となるでしょう。提案の質を高め、営業活動を効率化するツールとして、AIを上手に活用してみてはいかがでしょうか。

【方法7】言葉の壁を越えるAIリアルタイム翻訳

リモートワークの普及は、働く場所の制約を取り払いました。

今や、地方にいながら海外の企業の案件に参画することも夢ではありません。その際に大きな壁となるのが言語ですが、AIのリアルタイム翻訳技術が、その壁を低くする可能性を秘めています。

ビデオ会議中に相手の発言がリアルタイムで字幕表示されたり、チャットの文章が瞬時に翻訳されたりする機能は、コミュニケーションを補うための有効な手段となりつつあります。ただし、現時点では専門用語の誤訳や、文化的なニュアンスが失われるといった課題も残っています。

あくまで補助的なツールとして賢く活用することで、グローバルなフリーランス案件に挑戦できる可能性は、着実に広がりつつあると言えるでしょう。

リモートワークで活躍するためのおすすめAIツール

ここでは、数あるAIツールの中から、特にITエンジニアのリモートワークで活用すべき、おすすめのツールを厳選してご紹介します。

まずはご紹介するツールを表にまとめました。それぞれに特徴があるので、ご自身の業務内容や目的に合わせて最適なツールを見つける参考にしてください。

| ツール名 | 主な用途/カテゴリ | 特におすすめのシーン |

| ChatGPT | 万能AIアシスタント | アイデア出し、壁打ち、文章生成 |

| Gemini | 高度AIアシスタント | 画像解析、最新情報の調査 |

| GitHub Copilot | コーディング支援 | 開発スピード向上、テストコード作成 |

| Notion AI | ドキュメント整理・作成 | 議事録の要約、情報構造化 |

| Perplexity AI | AI検索エンジン | 出典付きの技術調査、情報収集 |

ChatGPT (チャットジーピーティー)

もはや説明不要かもしれませんが、あらゆる知的生産活動のベースとなる万能アシスタントです。フリーランスにとっては、プログラムのエラーに関する壁打ち相手、新しい技術の概念の要約、クライアントへのメール文案作成、ブログ記事の構成案出しなど、活用シーンは無限に広がります。

行き詰まった時のアイデア出しから面倒な事務作業まで、思考の整理と時間短縮を実現する神ツールと言えるでしょう。まずはChatGPTを使いこなすところから始めるのがおすすめです。

Gemini (ジェミニ)

Googleが開発した最先端のAIで、ChatGPTと並ぶ、あるいはそれを凌ぐ場面もある強力な選択肢です。特に、最新の情報や専門的なトピックに関する回答精度、そして画像や図表といった視覚情報を理解する「マルチモーダル性能」に定評があります。

例えば、Webサイトのデザインカンプの画像を読み込ませてHTML/CSSのコードを生成させたり、エラーメッセージが出ている画面のスクリーンショットを見せて解決策を尋ねたりといった活用が可能です。

最新かつ正確な情報に基づいた意思決定をサポートし、テキストだけでは伝えきれない視覚的な課題も解決に導いてくれます。ChatGPTと目的別に使い分けることで、業務範囲と対応能力を広げることができるでしょう。

GitHub Copilot (ギットハブ・コパイロット)

ITエンジニアであれば、導入必須の「AIペアプログラマー」です。単にコードを補完するだけでなく、書きたい処理内容をコメントで記述するだけで、適切なコードをまるごと提案してくれます。

テストコードの作成や、慣れない言語での開発も力強くサポートしてくれるため、開発効率が劇的に向上します。コーディングの時間を大幅に削減し、より設計などの上流工程に集中できるようになります。

Notion AI (ノーション・エーアイ)

多くのエンジニアが情報管理やドキュメント作成に利用している「Notion」に組み込まれたAI機能です。散らかったメモや議事録のテキストを、AIに指示するだけで瞬時に要約したり、表形式に整理したりできます。

プロジェクトのアイデアを箇条書きで出すと、それを元にしたタスクリストを自動生成することも可能です。情報を整理・構造化する手間を極限まで減らし、思考をクリアに保つ手助けをしてくれます。

Perplexity AI (パープレキシティ・エーアイ)

新しい技術やライブラリについて調査する際に絶大な効果を発揮する、対話型の検索エンジンです。通常の検索エンジンと違い、知りたいことを質問形式で入力すると、ウェブ上の情報を網羅的に分析し、要約された回答を生成してくれます。

最大の特徴は、回答の根拠となった情報源(ウェブサイトのURL)が明記されることです。情報の正確性を担保しやすく、信頼性の高いリサーチを高速で実現できます。

企業担当者必見!AI時代に成功するリモートワーク導入と運用のコツ

ここでは、企業がAIを活用してリモートワークを成功に導くための、実践的なコツをお伝えします。

リモートワークは生産性とエンゲージメントを向上する

「やはり出社してもらわないと生産性は上がらないのでは?」

と考える企業担当者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その考えはもはや代わりつつあります。

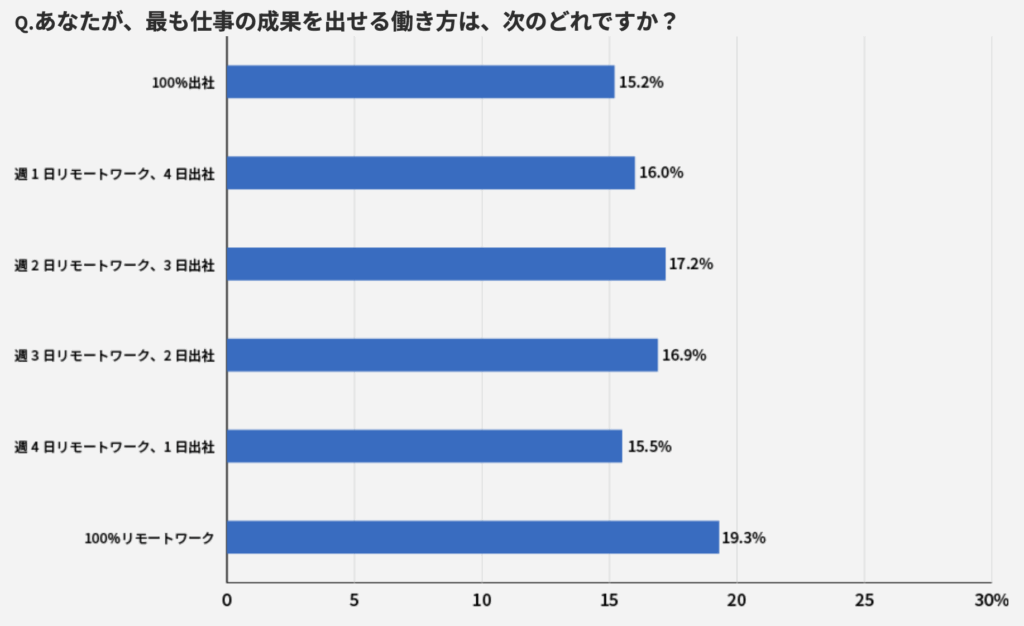

テレリモ総研が実施した調査によると、「100%出社が最も仕事の成果を出せる」と回答した人は、わずか15.2%でした。その一方で、実に74.8%もの人が、リモートワークを取り入れた働き方の方が成果を出せると感じています。

出典:2025年の新常識!仕事で成果を出せる働き方とは?出社、それともリモートワーク?「どの働き方が一番成果を出せるのか」調査結果を大発表! | テレリモ総研

このデータは、多くのワーカーがリモート環境で自律的に成果を出せることを明確に示しています。

この生産性の高さは、エンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)と深く結びついています。

同調査で理想の働き方としてハイブリッドワーク(65.6%)や完全リモート(19.3%)が多数派であるように、従業員は自律的で柔軟な働き方を求めています。この裁量権の高さが、結果的に高いエンゲージメントを生み出すのです。

リモートワークにおけるAI導入の注意点とセキュリティ

AIの活用は多大なメリットがありますが、同時に注意すべき点も存在します。特に、セキュリティとプライバシーへの配慮は不可欠です。

企業としてAIを安全に活用するため、特に以下の3つのポイントが重要になります。

- 安易な情報入力のリスク

- 社内利用ガイドラインの策定

- 従業員への丁寧な説明と合意形成

まず、最も注意すべきは情報漏洩のリスクです。無料の生成AIなどに安易に企業の機密情報や個人情報を入力してしまうと、重大なインシデントに繋がりかねません。

これを防ぐには、入力した会話をAIに学習させない設定にすることも重要です。例えば、GoogleのGemini(無料版)では、設定画面から「Geminiアプリ アクティビティ」をオフにすることで、以降の会話が保存されなくなり、モデルの学習に利用されるのを防ぐことができます。

こうしたツールの仕様や設定方法を理解した上で、「どのAIツールを、どの業務で、どこまで利用してよいか」という明確な社内ガイドラインの策定が不可欠です。

利用するツールも、企業向けの有料版(例:Gemini for Google Workspace)のように、入力データが原則として学習に使われないプライバシーポリシーが採用されているものを選択するのが最も安全な対策と言えるでしょう。

さらに、忘れてはならないのが従業員とのコミュニケーションです。もし、AIによる分析ツールなどを導入する場合は「監視」ではなく、あくまで「業務支援」であることを丁寧に説明し、理解と納得を得ることが大切です。

これらの対策を講じた上で、ツールの利便性と情報保護のバランスを適切に保つことが、AI導入を成功させることになるでしょう。

AI時代に優秀なリモート人材を獲得する採用戦略

リモートワークの普及で応募者の母集団が広がる中、AIは採用活動を効率化するだけでなく、魅力づけの面でも武器になります。

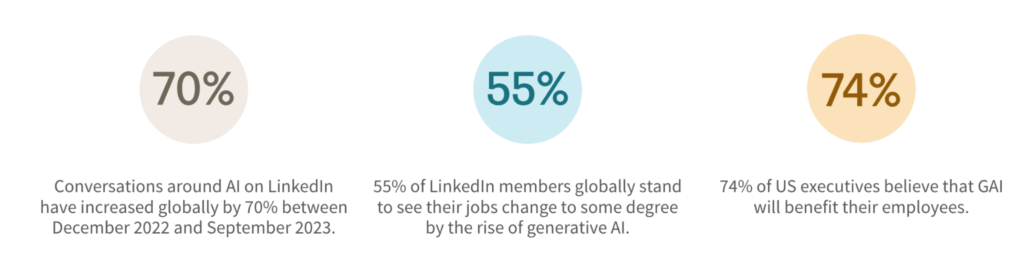

LinkedInが発表した「AI at Work」レポートによると、世界のビジネスパーソンの55%が「生成AIによって職務内容が変化した」と回答しており、AIスキルはキャリアに不可欠な要素となりつつあります。

出典:Future of Work Report: AI at Work

実際に、LinkedIn上でのAI関連の会話は70%も増加しており、多くの優秀な人材がAIを活用する仕事に強い関心を示しているのです。

このトレンドは、採用戦略において大きなチャンスを意味します。同レポートでは、「AI」や「生成AI」といったスキルを追加するだけで、応募者数が増加するという事実も示されています。

つまり、募集要件にAI関連のキーワードを戦略的に盛り込むことで、これまでアプローチできなかった、学習意欲の高い優秀な候補者層にリーチできるのではないでしょうか。

AI時代のリモートワーク案件と求められるスキル

AIの進化は、リモートワークの仕事内容そのものにも大きな変化を生み出しています。

AI時代を勝ち抜き、理想の案件を獲得するためには、具体的にどのようなアクションを取るべきなのでしょうか。ここでは「AIを活用する案件」と「AIを開発する専門案件」、両方の視点から求められるスキルと戦略を解説します。

業務効率化のためのAIリモートワーク案件

まず、AIを「使う側」として、既存の業務にAIツールを導入し、生産性を向上させるタイプの案件があります。

例えば、企業のマーケティング部門に参画し、AIを活用して広告運用の効果を最大化したり、カスタマーサポートの業務フローにAIチャットボットを組み込んだりする仕事です。

以下に代表的な例をまとめました。

| 職種/役割 | 具体的な業務内容 | 求められるスキル・経験の例 |

| AI広告運用コンサルタント | AIによる広告パフォーマンス分析、入札戦略の最適化、生成AIを活用した広告コピーや画像の作成支援。 | デジタル広告の運用経験、データ分析力、プロンプトエンジニアリングの基礎知識。 |

| 営業支援AI導入支援 | CRMに搭載されたAI機能(リードスコアリング、需要予測など)の導入設定や、営業チームへの活用トレーニング。 | 営業プロセスの理解、CRM(Salesforce, HubSpot等)の操作経験。 |

| AIチャットボット設計 | カスタマーサポートのFAQを分析し、AIチャットボットの応答シナリオを設計・構築。有人対応への連携フローも整備。 | CS業務の知識、論理的思考力、対話設計の経験。 |

| 採用業務AI効率化 | 採用管理システム(ATS)のAI機能を活用した書類選考の自動化、面接日程の自動調整、求人票の改善提案。 | 採用業務のフロー理解、人事・労務に関する基礎知識。 |

| 社内ナレッジ管理AI化 | 社内に散在するドキュメントをAIで横断検索できるシステムの導入。生成AIを使った議事録要約・マニュアル作成のルール策定。 | 情報管理の知識、各部署の業務理解、ドキュメンテーション能力。 |

これらの案件では、特定のAIを開発する高度なスキルよりも、クライアントのビジネス課題を深く理解し、「どの業務に、どのAIツールを適用すれば効果的か」を判断し、実行する能力が求められます。

ビジネス課題を解決する手段としてAIを使いこなせる人材は、今後あらゆる業界で重宝されるでしょう。

機械学習・データサイエンス等のリモート案件

次に、AIを「開発する側」の、より専門的なリモート案件です。

現在、大規模言語モデル(LLM)のファインチューニングや、医療分野での画像認識AIモデルの開発、金融業界向けの需要予測システムの構築、そしてAI開発を支える基盤(MLOps)の整備といった、高度なプロジェクトが募集されています。

以下に代表的な例をまとめました。

| 職種/役割 | 主な業務内容 | 求められるスキル・経験の例 |

| 自然言語処理 (NLP) | ・自社データを用いたLLMのファインチューニング ・チャットボットの応答精度向上 ・感情分析モデルの開発 | ・Hugging Face Transformersの利用経験 ・LangChainやLlamaIndexの知識 |

| 画像認識 | ・医療画像からの病変検出モデル開発 ・工場の製造ラインでの異常検知システム構築 ・自動運転技術向けの物体認識 | ・PyTorch, TensorFlowでのCNN実装経験 ・OpenCVを用いた画像処理スキル |

| 需要予測・最適化 | ・小売店の売上や在庫の需要予測 ・広告配信の最適化アルゴリズム開発 ・物流ルートの最適化 | ・時系列データ分析(ARIMA, Prophetなど) ・統計学、機械学習の深い知識 |

| データ分析基盤 (MLOps) | ・機械学習モデルのCI/CDパイプライン構築 ・学習データのバージョニング管理 ・モデルのモニタリングと再学習の自動化 | ・AWS SageMaker, Vertex AI等の利用経験 ・Docker, Kubernetesの知識 |

これらの案件は、PoC(概念実証)のような上流工程から、本番環境での運用・改善までフェーズも様々です。地方に住みながらでも最先端の開発プロジェクトにリモートで参画できるチャンスが、今まさに大きく広がっています。

AI開発案件で求められる最新技術スタック

AIを開発するための機械学習やディープラーニングといった専門案件を獲得するためには、市場価値の高い技術スタックを身につけておくことが不可欠です。

以下に共通して求められる主要な技術をまとめました。

| 技術領域 | 主要な技術・ツール | 概要 |

| プログラミング言語 | Python | AI開発のスタンダード。データ分析からモデル実装まで中心的な役割を担う |

| ライブラリ/フレームワーク | Pandas, NumPy, Scikit-learn | データの前処理、分析、基本的な機械学習モデル構築における必須スキルセット |

| TensorFlow, PyTorch | ディープラーニング案件では、どちらかのフレームワークを用いた実装経験がほぼ必須 | |

| Hugging Face Transformers | 大規模言語モデル(LLM)を扱う自然言語処理案件で、今や中心的な技術 | |

| データ処理/データベース | SQL | データベースやデータウェアハウスからデータを抽出・加工するための基本的なスキル |

| BigQuery, Snowflake, Spark | 大規模データを扱う案件では、これらのデータウェアハウスや分散処理基盤の経験が求められる | |

| MLOps/インフラ | Docker | 開発環境の差異をなくし、再現性を担保するためのコンテナ技術 |

| Kubernetes, Kubeflow | 本番環境でのモデルのデプロイや、大規模な分散学習で利用される | |

| MLflow, Airflow | 実験管理やデータパイプラインの自動化に使われ、開発・運用効率を高められる | |

| クラウドプラットフォーム | AWS, GCP, Azure | いずれか1つ以上の主要クラウド上での開発・運用経験が多くの案件で求められる |

| SageMaker, Vertex AI 等 | 各クラウドが提供するマネージドな機械学習サービスの利用経験は、案件に直結しやすい | |

| バージョン管理 | Git, GitHub | チームでのソースコード管理はもちろん、個人の開発でも実験管理などに不可欠 |

実務経験を通じてこれらの技術を組み合わせ、課題を解決した実績が、市場価値を何倍にも高めてくれます。

高単価なAI開発案件を獲得するためのポートフォリオ戦略

高い専門スキルを持っていても、それがクライアントに伝わらなければ意味がありません。高単価な開発案件を狙うなら、自身の能力を客観的に証明するためのポートフォリオ戦略が極めて重要になります。

単に職務経歴書にスキル名を並べるだけでは不十分です。自身の技術力と課題解決能力を「成果物」として効果的に見せるために、以下のようなプラットフォームを活用しましょう。

| 公開手段 | アピールできる能力 | 具体的な活用方法・ポイント |

| GitHub | コーディング力、設計・実装スキル、ドキュメント作成能力 | READMEでプロジェクトの背景や課題、工夫点を詳しく解説する。他者への貢献(OSSへのコントリビュート)も高く評価される |

| Kaggle | データ分析力、機械学習モデルの構築・精度改善スキル | コンペでの上位入賞実績は、客観的な実力の証明になる。取り組んだ課題やアプローチをまとめたノートブックも価値が高い |

| 技術ブログ (Zenn, Qiitaなど) | 特定技術への深い理解、課題解決能力、情報発信力 | 学んだ技術や、業務で直面した課題の解決策を発信。分かりやすい解説は、論理的思考力のアピールにつながる |

| デモサイト/アプリ (Hugging Face Spacesなど) | アプリケーション開発・デプロイ能力、UI/UXへの配慮 | 開発したAIモデルを、実際に誰もが触れる形で公開。Webアプリとして動かすことで、エンドツーエンドの開発力を示せる |

このように、複数の手段を組み合わせて多角的にスキルを「見える化」することが重要です。どのような課題に対し、どう考え、どう実装したのか、その思考プロセスが伝わるポートフォリオは、何よりも雄弁にあなたの価値を語ってくれます。

専門性の高い案件はエージェント活用が最短ルート

AI開発のような専門性が高く、好条件なリモートワークの仕事は、企業のウェブサイトなどで一般に公開される前に、非公開案件として募集されることが少なくありません。こうした貴重な案件情報を効率的に手に入れるには、専門のエージェントを活用するのが最も賢い選択です。

専門エージェントを活用することで、以下のようなメリットがあります。

- 一般には出回らない非公開・高単価案件へのアクセス

- 自身の市場価値に基づいた単価や条件の交渉代行

- スキルや志向性を理解した上での最適な案件紹介

- キャリアプランを見据えた客観的なアドバイス

Remoguフリーランスは、リモートワーク向けの業務委託案件を多数保有しています。あなたのスキルやキャリアプランを丁寧にヒアリングし、まだ世に出ていない非公開案件を含め、最適な仕事をご提案します。

理想の案件を見つける最短ルートとして、ぜひご活用ください。

リモートワークとAIに関するよくある疑問

最後に、皆さんが抱きがちな疑問や不安について、Q&A形式でお答えします。具体的な悩みを解消し、自信を持ってAI時代のリモートワークに挑戦するための後押しになれば幸いです。

【Q1】AIスキルがないと、今後のリモートワーク案件は厳しくなりますか?

A. いいえ、すぐに仕事がなくなるわけではありません。しかし、AIを使いこなせる人材の市場価値が急速に高まっているのは事実です。今後は、ご自身の専門スキルにAIの知識を掛け合わせることができるフリーランスが、より高単価で魅力的な業務委託案件を獲得していくことになるでしょう。

まずは普段の業務にAIツールを取り入れてみるなど、小さな一歩から始めてみましょう。

【Q2】AI関連の業務委託案件は、地方在住だと不利になりますか?

A. まったく不利になりません。むしろ、地方在住であることはメリットにもなり得ます。AI関連案件の多くはフルリモートで進められるため、企業側が採用で重視するのはスキルや実績であり、居住地ではないからです。

リモートワークの最大の魅力は、場所にとらわれずに働けることです。生活コストを抑えられる地方で暮らしながら、都市部の高単価なAI案件に参画するという、理想的な働き方も十分に実現可能です。

【Q3】AIツールで生成したものを納品しても大丈夫ですか?

A. クライアントに確認し、事前に合意を取る必要があります。AIの生成物には、著作権や情報源の正確性の問題が含まれる可能性があるからです。また、クライアント企業によっては、情報漏洩防止の観点から、特定のAIツールの利用を禁止している場合もあります。

「AIを補助的に利用し、最終的な品質は自身が責任を持つ」という姿勢を明確に伝え、どの範囲までAIを利用してよいか、契約時にしっかりと確認しておくことが、トラブルを避ける上で極めて重要です。

【Q4】AIツールを使ってもらう場合、企業として何に気をつけるべきですか?

A. AIツールを業務で利用する際は、事前に明確なガイドラインを設けて共有することが不可欠です。特に以下の点については、双方で認識を合わせておくべきでしょう。

| 項目 | 説明 |

| 情報セキュリティ | 会社の機密情報や個人情報をAIに入力しないこと |

| 著作権 | AI生成物の著作権リスクを共有し、納品物に対する最終的な責任の所在を明確にすること |

| 利用ツールの申告 | 業務で利用するAIツールを事前に申告してもらうこと |

まとめ

本記事で解説したように、AIとリモートワークの融合は、個人と企業の双方に大きなチャンスを生み出す、新しい働き方のスタンダードです。個人はAIをパートナーとしてスキルと生産性を高め、企業はAIでリモートワークの課題を解決し、競争優位性を築くことができます。

変化を恐れず、AIを味方につけて次の一歩を踏み出しましょう。具体的な案件探しやキャリア戦略でお悩みの際は、私たち「Remogu(リモグ)」があなたの挑戦を全力でサポートしますので、いつでもお気軽にご相談ください。