リモートワークのメリット・デメリット最新版/未来の働き方を選べる時代

パンデミックをきっかけに急速に広まったリモートワークは、今や多くの企業や働き手にとって当たり前の選択肢となりました。場所や時間に縛られない柔軟な働き方は、企業の生産性向上や人材確保、従業員のワークライフバランス改善、さらには地域経済の活性化まで、さまざまな面でメリットをもたらしています。

一方で、コミュニケーション不足や評価の難しさ、セキュリティ対策など、解決すべき課題も少なくありません。

本記事では、リモートワークの最新動向を踏まえつつ、企業と従業員双方の視点からメリット・デメリットを徹底分析。さらに、昨今生まれた「働き方」に関しての新しい言葉のニュアンスの違いを考察し、2025年の「働き方のトレンド」をご紹介します。

【リモートワークとの違いは?】テレワーク・ハイブリッドワーク・在宅勤務の特色

昨今では、ライフスタイルや業務内容に合わせて就業形態を選べるようになってきました。

下記の表では、昨今生まれたばかりの言葉も含めて、「働く」ことに関しての言葉をご紹介します。働く場所と時間に着目して、それぞれのことば(名称)の特徴を説明します。

お互いに似ている点もあり、ハッキリした区別や使い分けができていない側面も見られますが、「働き方」のトレンドを表現しています。

| 名称 | 概要 | 働く場所 | 働く時間 | 誰にメリットがある? |

| リモートワーク | オフィス以外の場所で働くスタイル | 自宅・カフェ・コワーキングスペース | 定められた勤務時間 | 従業員(柔軟な勤務環境)企業(生産性向上) |

| テレワーク | ICTを活用して 本拠地以外で業務を行う働き方 | 自宅 サテライトオフィス・出張先など | 定められた勤務時間 | 従業員(ワークライフバランス向上) 企業(業務効率化) |

| 在宅勤務 | 自宅で業務を行う勤務形態 | 自宅 | 定められた勤務時間 | 従業員(通勤負担軽減)企業(オフィスコスト削減) |

| フレキシブルワーク | 勤務時間や場所を自由に選べる 働き方 | 自宅・オフィス・ 外出先など | 自由(勤務時間を選択) | 従業員( 働きやすさ 向上)企業(柔軟な労働環境を提供) |

| ロケーションフリーワーク | どこからでも働けるスタイル | 世界中どこでも | 定められた勤務時間 or 自由 | 従業員(自由な働き方)企業(優秀な人材確保) |

| モバイルワーク | 移動先や外出先で業務を行う | 車内・カフェ・駅・空港 | 変則的な勤務時間(移動に応じる) | 営業職・フリーランス・企業(機動力の向上) |

| 分散型ワーク | 複数拠点で業務を分散して行う働き方 | 企業の拠点・在宅・ 外部施設 | 定められた勤務時間 | 企業(リスク管理・ 業務効率化) |

| スマートワーク | ICT を活用し、効率的に業務を行う働き方 | オフィス・デジタル環境 | 定められた勤務時間 | 従業員( 業務効率化)企業(コスト削減) |

| 次世代型ワーク | 最新技術を活用した新しい働き方 | オフィス・リモート・仮想空間 | 定められた勤務時間 or 自由 | 企業(競争力向上)従業員(快適な環境) |

| 自律ワーク | 自分で業務を管理し、成果に応じて働くスタイル | 自由(自宅・オフィス・外出先 ) | 自由(成果に応じた勤務) | 従業員(裁量権 拡大)企業(成果重視の経営) |

| 働き方3.0 | 従来の働き方を超えた新しいワークスタイル | オフィス・リモート・デジタル環境 | 定められた勤務時間 or 自由 | 企業・従業員(革新性向上) |

| デジタルネイティブワーク | デジタル技術を活用した働き方 | デジタル環境(自宅・リモート・オフィス) | 定められた勤務時間 | 若手従業員・企業(デジタル化推進) |

| 脱オフィスワーク・オフィスレスワーク | 物理的なオフィスを持たずに働くスタイル | 自由(自宅・カフェ・コワーキングスペース) | 定められた勤務時間 or 自由 | スタートアップ・フリーランス(コスト削減) |

| ハイブリッドワーク | オフィス勤務とリモートワークとの組み合わせ | オフィス・自宅・サテライトオフィス | 定められた勤務時間 | 従業員・企業(柔軟性と交流の維持) |

テクノロジーを駆使した企業経営や自由度の高い働き方が好まれているのがわかります。

時代の変化と共に「働き方」に関しての新しい言葉が生まれています。この他にも、新しい働き方を表現する言葉があり、時代のトレンドを表現しています。

パンデミックで急速にリモートワークが進んだことを受け、次の章ではリモートワークで働くメリットをまず考察してみましょう。

企業側、従業員側、社会的な3つの視点で考察するリモートワークのメリット

【採用側】企業にとってのリモートワークを導入するメリット

リモートワークの導入は、企業にとっても多くの戦略的なメリットをもたらします。

1. 採用エリアの拡大

リモートワークの導入により住む場所に関係なく、採用することが可能になります。地方の企業も経験豊富な首都圏の人材の確保がしやすくなります。

2. 運営コストの削減と採用の最適化

オフィス賃料、水道・光熱費削減やペーパーレス化が図れ、フルリモートワークでは、通勤手当が不要になるためコスト減になります。採用方法では、必要に応じて非常勤や業務委託という雇用形態を選べます。

3. DX推進の第一歩になる

リモートワークを導入することでテクノロジー活用は一気に広まります。ITへの理解が深まるとECサイトの構築や、業務の自動化などが内製化できるようになります。ITを活用した基盤を構築するきっかけになります。

4. 生産性の向上

オフィスで他人の会話や電話にわずらわされることなく、静かな環境を維持できれば、作業に集中しやすくなります。納期を短縮できたり、成果物の質を高めることにつながり、企業全体にとって効率化は利益に直結します。

5. 非常時の事業継続にも有効

パンデミックや災害時でも業務を止めずに対応できる体制が整います。BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の作成は、どの企業にとっても大切な項目です。

リモートでIT人材を少人数から採用すれば、DX推進が可能になり、業務の効率化がはかれ、企業の競争力を高められるでしょう。地域や業種を問わず、今こそ「自社にとって最適なリモートワークの活用法」を検討するタイミングではないでしょうか。

【従業員側】働く側にとってのリモートワークの5つのメリットとは?

従業員にとって、リモートワークによってどのような働き方がかなうのでしょうか。代表的な5つのメリットを解説します。

1. 通勤時間を削減して、生活の質を向上させる

片道1時間の通勤をなくせば、年間で約480時間の自由時間が生まれます。

この時間を、自己学習や家族との時間に充てれば、生活の質と満足度が高まります。

2. 住む場所を自由に選べる

求人が多い都市部に縛られず、自然豊かな地域や生活費が安い地方での暮らしも実現でき、自分らしいライフスタイルを選べます。

3. 育児・介護・通院などと両立しやすい

フレキシブルの就業時間で、住む場所が選べれば、プライベートとの調整が容易に。これまで離職を余儀なくされていた人も、働き続ける選択肢ができます。

4. 多様な働き方の選択肢が生まれる

正社員だけでなく、業務委託、副業、プロジェクト単位の参画など、ライフスタイルやライフステージに応じた働き方のカスタマイズが可能になるでしょう。

5. スキルの応用範囲が広がる

IT企業に限らず、製造業・小売業・自治体など、非IT分野でもエンジニアが必要なビジネスが増加しています。リモートでのIT支援やDXコンサルティングなど、活躍の場は多岐にわたります。そのためエンジニアという職種がさらに重宝される場が増えると考えられます。

【地域経済の活性化】社会にとってのメリットとは?

さらに視点を広げて、リモートワークは、社会全体にとってどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

地方創生に貢献

地方に住みながら、都市部の仕事に携わる「関係人口」が増加します。人材の流出に悩む地方の経済を活発にします。

二拠点(多拠点)生活やサテライトオフィスの設置によって、人材の交流促進も期待できるでしょう。

通勤削減による環境負荷の軽減(CO₂排出量の削減)

環境面では、 自家用車通勤のCO₂排出量を削減できる環境保全の効果が注目されています。

多様な人材の活躍を促進(育児・介護者、高齢者など)

通勤や時間繰りが難しい育児や介護に携わる人、高齢者も在宅勤務によって就労のチャンスが広がりました。人手不足に悩む業界には、貴重な人材確保の手段になります。

グローバルな文化交流・協働の拡大

リモートワークのおかげで、国境を越えた協力も身近になります。異なる文化をもつ人と一緒にプロジェクトを進められれば、新たなアイデアや価値を生み、可能性を世界に広げる足がかりとなるかもしれません。

こうしたメリットは、「時間」「場所」「働き方」「スキルを活かせる業務」の自由度や選択肢を広げ、キャリアの持続可能性を高めます。

リモートワークのデメリット

前章まではリモートワークのメリットを見てきたので、この章では反対に課題となるデメリットを企業と従業員の目線から考察します。

【企業側】リモートワークを採用するデメリット

物理的に離れた場所で働くことによって、企業が直面する主な問題として、以下の5点があげられます。

チームビルディングの難しさ

オフィスでは、ふとした会話や雑談があります。リモートではこの機会を失うため、信頼関係を築くのが難しくなるかもしれません。

特に、新入社員や転職者は孤立しやすく、組織との一体感が薄れる傾向があります。

社内コミュニケーションの質の低下

オンライン会議やチャットでは、対面での空気感や非言語の情報が不足し、理解のずれが生じ、チーム内のスムーズなコミュニケーションに支障をきたしやすくなります。これは、作業効率や生産性の悪化につながる原因になりかねません。

情報セキュリティを守るための課題

カフェ、コワーキングスペース、移動中の作業など、不特定多数が出入りする場所では、情報の漏洩や、デバイスの盗難などのリスクがつきまといます。

特に、Wi-Fiや端末管理のルールが未整備な企業では、対応が後手になりがちです。

労務管理の複雑さ

リモートワークでは就業時間と業務量を正確に把握することが難しく、過重労働やサボりを懸念する声があります。労働時間の適正な管理と、従業員の健康維持が課題です。

また、業務の進捗を可視化するのが困難なため、適切な業務配分とサポートをタイムリーに提供するのが容易ではありません。

オンラインで企業の文化を伝える工夫が必要

同じ場所で働く状態とは異なり、リモートワークでは企業の文化を醸成したり、維持したりが難しくなります。企業の理念や社風のように感覚で共有できる部分は、リモートの環境では伝わりづらくなるでしょう。文化を重んじる企業にとっては、どのように対処するのかが重要な課題となります。

【従業員側】リモートで働くデメリット

働く者にとって、労働環境・条件のデメリットによる影響は深刻です。仕事を選ぶときに注意すべき点について考えてみましょう。

仕事と私生活のあいまいな境界

オンオフの切り替えが難しくなり、いつまでも仕事モードが長時間続くことがあります。これは長時間労働・労働過多やストレスがたまる原因につながります。

孤独感や疎外感

雑談や気軽な相談をする機会がなく、孤立を感じるケースが少なくありません。

特に入社したばかりの人は、人とのつながりの希薄さやチームとの関係の構築がむずかしくなり、配慮が必要です。

キャリア形成に不安

直接見て学ぶ成長の機会が限られ、業績評価の公平性に対する懸念も生じやすくなります。

自己管理の能力が必須

仕事のペース配分やタスク管理を自分で行う必要があり、自己管理が苦手な人には大きなプレッシャーになりかねません。

在宅勤務環境の整備コストがかかる

高速なインターネット環境、デスク・椅子、モニターなど、快適な作業環境を整えるには、初期費用やメンテナンスの負担が伴います。

情報セキュリティのリスク

家庭やオープンスペースのWi-Fiネットワークでは、オフィス内と同じレベルのセキュリティ対策が難しく、個人情報や機密データの漏えいリスクが高まるでしょう。

【課題を解決する】重要な3つのポイントとは?

前述したデメリットを解消し、企業がリモートワークを成功に導くための3つのヒントを紹介しましょう。

リモート時代の組織力の磨き方【強固なチームづくりの工夫】

- 明確なコミュニケーションのルールづくり(いつ・何回・どの形で)

- デジタルツール(Slack・Asana・Zoom等)の効果的な使い方

- ハイブリッド型勤務(出社と在宅の併用)の折衷案も視野に

- オフラインで会う機会を可能な限り創出

物理的に離れたチームをまとめるには、個人任せにせず「チームとしてのコミュニケーション設計」が必須です。「日報」「朝会」「月1対話」などのルールを決めて情報の抜けや漏れ、そして感情のすれ違いを防ぐ仕組みを整えましょう。

完全リモートにこだわらず、状況や職種に応じて、オフラインとの併用が有効かもしれません。

リモートワークのマネジメント完全ガイド|課題・解決法・ツールまで徹底解説 |

働きやすいリモート環境【安心の制度は整っていますか?】

- 公平な評価制度を構築(出社有無に左右されない)

- 在宅勤務にかかる費用への支援(光熱費・通信費など)

- 正確なコンプライアンス管理(出退勤管理・データ送受信)

- セキュリティポリシー・ガイドラインの明文化

可視化できる評価制度や、リモートによる社員の費用増を支援する規定を作りましょう。あいまいなままでは不安や不満を生み、従業員と企業間の信頼関係や生産性に大きく影響します。

【トラブル防止とルール整備】法的・人事的な視点

リモートワークの運用のためには法的・人事的な視点から様々なリスク管理をする必要があります。

- コンプライアンス管理で遵守する法令(データ送信)

- 個人情報保護法

- 不正アクセス禁止法

- 情報セキュリティ関連ガイドライン

データの送受信では、セキュリティの強化をはかり、上記の法令に注意しながらコンプライアンス管理を行います。

- 情報漏洩への対策

- VPNの利用

- 二段階認証の導入

- セキュリティ教育

- アクセス権限の管理

- 最新のファイアウォール

- ウイルス対策ソフトウエアの活用

デバイス管理のルールを整備し、業務に支障をきたすリスクを回避しましょう。

オフィス勤務と同じ環境で働けるように、セキュリティポリシーに沿った管理制度とルールの明文化が不可欠です。

オンラインでも「人」が育つ仕組み【人財に投資】

- オンラインでの新人研修・技術研修を整備

- メンター制度を導入し、フォロー体制を強化

- デジタル学習(eラーニングなど)の促進

- 会社のビジョンを「直接対話」して共有する機会を設計

リモートワークでも「学び続けられる会社」になっているでしょうか。新卒や中途採用者のオンボーディングやフォローアップ体制は、社風や価値観を伝える貴重な機会となり、定着率の向上や将来的な戦力の育成のために重要です。

オンラインの画面越しでは伝わらないと諦めるのではなく、動画・ライブ配信・ペアワーク・メンター制度を活用して学習の機会を増やし、チームの結束力を強くする工夫をしましょう。

企業によるこうした継続的な取り組みは、「どこで働くか」ではなく「どう働くか」で評価される体制づくりへと近づきます。リモートワークは単なる手段ではなく、働き方・組織づくりを再考する良いきっかけとなるでしょう。

リモートワークの導入状況(今、社会はどう動いているのか?)

最後に今、社会はどう動いているのかを考察してみましょう。数年前のパンデミックを境にリモートワークを導入する動きが大々的に始まりました。現在、導入の動きはどのようになっているのでしょうか?

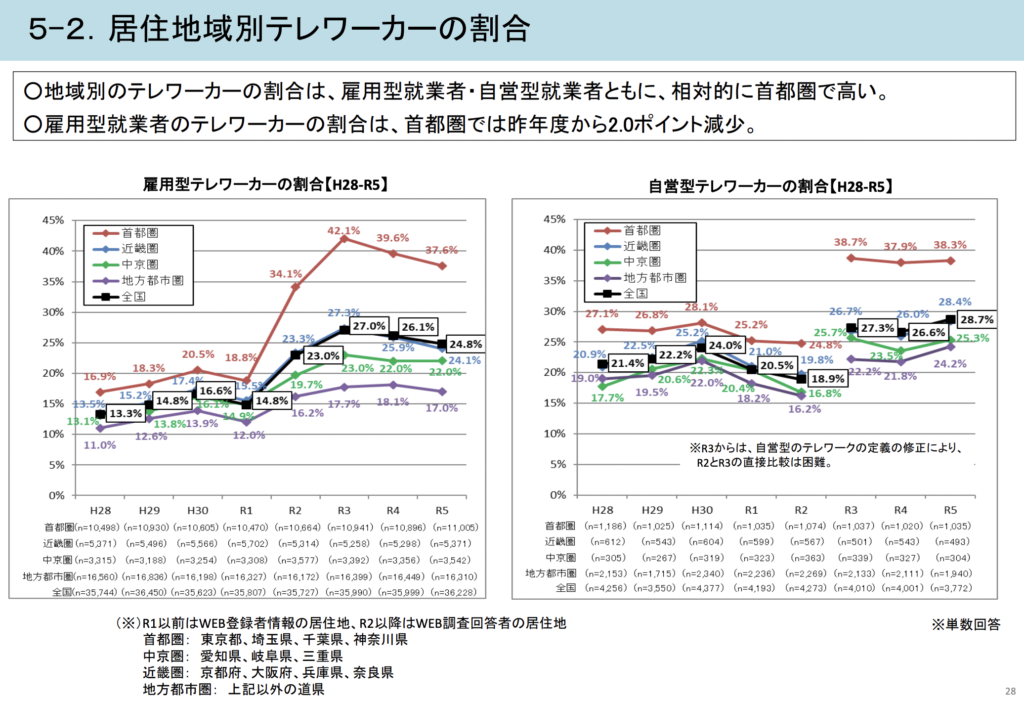

出典:国土交通省 令和5年度 テレワーク人口実態調査(令和6年3月)

国土交通省の調査によると、テレワーク実施率は2023年10月時点で23.7%となっており、コロナ禍前から大幅に増加しました。

就業形態別に見ると、企業に雇用されている「雇用型就業」のテレワーク実施率は18.0%であるのに対し、フリーランスや個人事業主などの「自営型就業」では30.5%と顕著に高い水準を示しています。

この差は働き方の柔軟性や業務特性を反映しており、自営型就業者は場所に縛られない働き方をより選択しています。自営型就業者はコロナ禍前から比較的高いテレワーク実施率でしたが、雇用型就業者の実施率も着実に増加しており、多様な働き方への社会的な移行が進んでいます。

また現在ではハイブリッド型勤務も主流となりつつあり、完全リモートから週1-2回出社するモデルも定着しています。

まとめ

言葉は、時代とともに変化していきます。「オフィスに縛られない働き方」を意味するさまざまな呼び名は、ニュアンスや導入背景に違いがあります。これらの言葉の違いを理解することで、ご自身がどんな働き方を望んでいるのか見つけやすくなるかもしれません。

昨今トレンドになっているリモートワークは、働く人にとって「どこで、どのように生きるか」を自由に選べる働き方です。そして、企業側にとっても、優秀な人材の確保や、競争力を高める好機となります。

Remogu(リモグ)は、リモートワーク専門のエージェントです。 Remoguを通じて、キャリアに最適な働き方を見つけ、これからの働き方を共にデザインしていきませんか。

フルリモートやリモート中心の正社員求人を専門に扱う転職エージェントです。

リモートワークを前提とした優秀な正社員エンジニアを採用したい企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。

フリーランスエンジニアと企業を繋ぐリモートワーク専門のエージェントです。

非公開の高単価案件も多く、週2日からなど柔軟な条件で即戦力となるフリーランス人材を探したい場合に適しています。