リモートワーク時代におけるWebエンジニア採用のコツ【採用担当者必見!】

リモートワークが広まったことで、Webエンジニアの働き方にも変化が出てきました。出社を前提としない働き方が増えた結果、エンジニア自身が働く環境を選びやすくなり、企業側の採用活動に影響が出ているのも事実です。求人を出しても応募が少ない、という声が目立つようになりました。

本記事では、Webエンジニア採用を成功させるための「コツ」をわかりやすくご紹介します。

求人の作り方から面接の工夫、定着につなげる取り組みまで、採用ご担当者の悩みに寄り添いながら解説していきます。リモートワーク環境での働き方を前提とした採用や、エージェント活用に迷っている方も、ぜひ参考にしてみてください。

Webエンジニア採用の現状とリモートワークにおける基準の変化

Webエンジニアの採用は、年々難しくなっています。特にここ数年は、リモートワークの定着が採用の形を大きく変えました。企業のデジタル化が一気に進んだことで、経験のあるエンジニアを求める声が増え、人材の取り合いが続いています。

とくに経験のあるWebエンジニアへのニーズはとても高く、求人を出しただけでは応募が集まりにくい状況です。待遇や働き方、どんな技術に関われるかなど、求職者にとって魅力に感じる要素をしっかり伝えることが大切です。採用側の姿勢や価値観が見えると、応募するきっかけにもなります。

働く場所に対する意識の変化

海外でも、働き方に対する考え方が大きく変わろうとしています。日本を含め、どこで働くかという制約がゆるやかになり、場所にとらわれない働き方が少しずつ広がってきました。

リモートワークの普及は、国境を越えて働ける環境を身近なものに変えています。パンデミックをきっかけに、地球規模で多くの企業が「住んでいる場所に関係なく働ける仕組み」を導入し始めました。通勤にしばられず、自分に合った働き方を求める人も確実に増えています。これからは、世界中の優秀なエンジニアと出会える可能性がさらに広がっていきます。

日本でもリモートやハイブリッド型を前提にした採用が広まり、企業の動きが活発になってきました。働き方の選択肢が増える中で、採用の考え方も変えていく必要があります。

リモートワークが作る国内の地方創生

リモートワークを前提とした採用を取り入れると、都市部に限定しない人材募集が可能になります。東京などの都市に住んでいなくても働けるため、これまで応募が難しかった地方在住のWebエンジニアにも届きやすくなるのです。

通勤を前提にしない採用は、地方に住む優秀な人材との出会いにつながるきっかけになります。都市への一極集中をゆるやかにしながら、地域の働く環境にも変化を生み出せます。

「暮らしを優先したい」と考えるエンジニアにとって、リモート環境は魅力のひとつです。採用側がその働き方を前提にすることで、応募の幅も広がりやすくなります。

優秀なWebエンジニアを見抜くリモート採用戦略のポイント

Webエンジニアの採用では、スキルの高さだけではうまくいかないこともあります。長く安心して働いてもらうには、人柄や価値観、チームとの相性を見ていくことが大切です。

特にリモートワーク中心の働き方では、画面越しでも信頼関係が築けるかが選考のポイントになります。

ここでは、以下の内容で採用の工夫を紹介します。

- 面接で人柄を見極める

- 実技でスキルと協調性を確認する

- ポートフォリオから読み取る

- リモート前提の評価で見るべき点

- 技術だけでなく「働き方の相性」にも目を向ける

面接で人柄を見極める

履歴書や職務経歴だけでは、その人の考え方までは伝わりません。面接では、過去の経験や仕事で意識していたことを深掘りしながら、思考の流れを丁寧に聞いてみてください。

たとえば「どんな課題にぶつかって、どう乗り越えたか」「チームの中でどんな動きをしていたか」などを尋ねると、実際の働き方が想像しやすくなります。

リモートワークで働く場合は、言葉の選び方や表情にも気を配れるかどうかが大切です。「もし〇〇のような状況になったらどう動きますか?」という質問は、判断力や柔軟さを見ていくのに効果的です。

実技でスキルと協調性を確認する

面接だけでなく、実際にコードを書いてもらうと、技術の理解度や手の動き、コミュニケーション力まで自然と見えてきます。たとえばペアプログラミングで課題に取り組んでもらうと、質問の仕方や相手への配慮など、協調性も含めて評価できます。

完璧なコードではなく、どんな順番で取り組むか・どう説明しながら進めるかを見ることが大切です。実務に近い内容で進めると、判断しやすくなります。技術的な会話を交えたディスカッション形式もおすすめです。

ポートフォリオから読み取る

ポートフォリオには、その人の経験だけでなく、興味や思いも詰まっています。なぜその制作物を作ったのか、どんな課題を意識したのか、背景を聞くと、その人らしさがよく伝わります。

GitHubに公開されたコードがあれば、読みやすさや構成、更新の頻度なども参考になります。言語やフレームワークの選び方にも、学び方のクセや技術への感度が表れることがあります。小さなプロジェクトでも、継続して手を入れているかどうかは、責任感や熱意の見極めにもつながります。

リモートワーク前提の評価で見るべき点

リモートワークを基本とする場合、自分で判断しながら動けるかどうかが採用のポイントになります。たとえば、過去にリモートチームで働いた経験があるかを聞いてみたり、タスクの進め方や連絡のタイミングについて具体的に聞くとよいでしょう。

SlackやZoom、Notionなどのツールを使ったことがあるかどうかも見ておきたいところです。どんな工夫をしていたか、相手に伝わりやすい文章を書いていたかなども確認してみてください。

離れた場所でもチームと自然にやりとりできる力は、リモート採用ではとても大切です。コミュニケーションが不安な方には、週次の1on1や雑談の時間を設けると安心してもらえることもあります。

技術だけでなく「働き方の相性」にも目を向ける

技術の変化にともない、採用時に見るべきポイントも変わってきました。たとえばクラウド環境を使った開発経験や、コンテナと呼ばれる仕組みにふれたことがあるかどうかも、見極めの材料になります。

自分で考えて動けるか、リモートでもチームと協力できるかなど、日々のやりとりに必要な力にも目を向ける必要があります。

企業としては、経験やスキルだけでなく「どんな働き方ができる人か」までを見ていく姿勢が求められています。たとえば面接では、リモートで働いた経験について具体的に聞くと、その人の工夫や考え方が見えやすくなります。技術に詳しい人ほど、働き方のこだわりを持っている場合もあります。

求人票で差がつく!リモートワーク可の魅力的な条件を伝える方法

Webエンジニアの採用では、求人票が最初の入り口です。「少し話を聞いてみようかな」と思ってもらえるかどうかは、求人票にどれだけ魅力が詰まっているかで変わってきます。

ここでは、エンジニアに響く求人票のつくり方について紹介します。とくにリモートワークやハイブリッド型での出社が当たり前になってきた今、「働き方」は選ばれるのに大事な情報となります。リモートワーク勤務を前提に考えている方にも、安心してもらえるような書き方を意識してみてください。

- エンジニアの心を動かす伝え方

- 仕事内容や成長の機会を明確にする伝え方

- 給与や福利厚生の伝え方

- リモートや働き方の柔軟性の伝え方

エンジニアの心を動かす伝え方

エンジニアにとって、「どんな技術を扱えるか」「どんな課題に向き合えるか」はとても気になるところです。使用する言語や環境をできるだけ具体的に書いておくと、安心感につながります。

たとえば「Reactを使ったフロントエンド開発」「AWSでのインフラ構築」など、イメージがしやすい言葉があると伝わりやすくなります。リモートでの開発が中心なら、「Slackでの連携」「オンライン朝会あり」など、リモート前提の働き方がわかる表現も入れておくと安心できます。

どんな人たちと働けるかも関心を集めるポイントです。「エンジニア同士がSlackで気軽に相談できる」「オンライン雑談の時間あり」など、関わり方が伝わると応募につながりやすくなります。

仕事内容や成長の機会を明確にする伝え方

求人票には、「やってほしい仕事」だけでなく、「どんなふうに成長できるか」も書いておくと、応募を考えている人の気持ちが軽くなります。

たとえば「最初は既存サービスの改善に取り組んでもらい、慣れてきたら新規プロジェクトにも参加」など、順を追って伝えると安心されやすいです。リモートでの業務が中心なら、「定期的に1on1を実施」「コードレビューを行う」など、リモートでも成長できる仕組みを伝えてあげてください。

書籍購入や勉強会への参加支援、資格取得支援などの制度があれば、しっかり記載しておきましょう。「在宅でもスキルアップできる環境がある」と伝えることで、会社への信頼感も高まります。

給与や福利厚生の伝え方

働くうえで、給与や制度がはっきり書かれていると安心できます。とくにリモートワーク中心の働き方では、「家で快適に働けるか」も気になるポイントになります。

給与については、「年収◯万円〜◯万円(スキルと経験によって決定)」のように、幅を持たせて書くとわかりやすいです。制度として、ハイスペックPCの貸与や自宅用モニターの支給、通信費補助やリモート手当がある場合は、必ず書いてください。

「副業OK」「在宅勤務手当あり」「光回線利用者は一部費用補助」など、細かな内容でも歓迎されます。エンジニアは働く環境を大切にしている人が多いので、設備や支援内容まで丁寧に伝えるようにしましょう。

リモートや働き方の柔軟性の伝え方

今の時代、働き方の柔軟さはとても関心を集めています。なぜなら、生活スタイルや価値観が多様化しているからです。通勤による負担を減らしたい方、小さなお子さんがいる方、地方や海外で暮らしながら働きたい方など、それぞれの事情に合った働き方を求める声が増えています。

そのため、特にフルリモートが可能な環境は、多くの人の目にとまります。「フルリモートOK」「週2日リモート勤務可」「完全フレックスタイム」など、働き方は目立つ場所にわかりやすく書いてください。面接から入社までの行程も「全てオンラインで完結が可能」な場合は、地方の優秀な人材を集めることができます。

また働く側の目線に立つと、自宅の通信費補助やリモート手当があると安心して応募できます。コワーキングスペースの利用補助なども、書いておくと印象が良くなります。

Webエンジニアが選びたい会社になるための施策

求人を出しても応募が集まらないと感じたら、自社の魅力がちゃんと伝わっていないのかもしれません。エンジニアが「この企業の一員になり、ここで働きたい」と思う会社になるには、技術的な取り組みや企業文化をしっかり発信していくことが大切です。

ここでは、企業の魅力を自然に伝えるための具体的な工夫を紹介します。

- 技術プラットフォームを使った発信

- コミュニティとの関わり方

- 開発の裏側のエピソード、技術的な挑戦の発信

- CTOやVPoE、テックリードなどリーダーからの対外的な企業の技術ブランディング

- 働く環境や開発文化の発信

技術プラットフォームを使った発信

エンジニアは、企業の技術力や考え方をインターネットから情報収集しています。だからこそ、自社の取り組みをわかりやすく発信していくことが大事です。

たとえば、自社で作ったプログラムや仕組みをGitHubで公開したり、QiitaやZennで開発の工夫を書いたりすると、自然と関心を持ってもらえるようになります。

リアルな失敗談や導入理由を書くと「実際の現場での話」だと感じてもらえます。記事の中でチームの雰囲気や仕事への想いを伝えることも効果的です。

コミュニティとの関わり方

社外のエンジニアたちとつながる場所に、企業として参加することも信頼につながります。たとえば、技術カンファレンスに協賛したり、地域の勉強会に会場を貸したりするだけでも、名前を知ってもらうきっかけになります。

社員がイベントで発表することも大切です。現場で働くエンジニアの声には、とても説得力があります。身近な言葉で自分の体験を語る姿は、聞いている人の記憶にも残ります。

時間や場所が合えば、自社で勉強会を開くのもよい方法です。社内外の人と交流できる場を持つことで、会社の雰囲気も伝わりやすくなります。

開発の裏側のエピソード、技術的な挑戦の発信

どんな挑戦をしているのか、どんな課題に向き合っているのかを発信してみましょう。

たとえば「大量のアクセスに耐える仕組みを作った話」「古いシステムを新しく作り直している最中」「直近で行った大規模なリファクタリングを成功させた話」など、現場でのリアルなエピソードは多くの人の興味を引きます。

技術の選び方や判断の理由を共有することで、その企業がどんな価値観を持っているのかが伝わります。流行の技術だけでなく、試行錯誤している様子も共感を生みます。

CTOやVPoE、テックリードなどリーダーからのメッセージ発信

経営に近い立場の人から会社の技術に対する考え方を語られると信頼感が増し、サービスやプロダクトに対する技術ブランディングも向上します。CTOやVPoEやテックリードなど、技術リーダーの言葉には説得力があります。

今後のプロダクトの方針や、エンジニア組織としてどんな文化を育てていきたいのかを、ブログやインタビュー、技術イベントで語ってみてください。

リーダーが前に出て発信することで、会社の「本気度」が相手に伝わります。

働く環境や開発文化の発信

給与や制度だけではなく、毎日の働き方にも目を向けているエンジニアは多いです。「コードレビューを大事にしている」「朝会でのコミュニケーションを大切にしている」といった日常の工夫を紹介することも価値があります。

社内勉強会や、Slackでの雑談チャンネル、技術書の購入制度など、ちょっとした雰囲気を伝えることが求職者の安心感につながります。

働いている人の声を、ブログやインタビューで紹介し日常をイメージさせるのもおすすめです。実際にその環境で仕事をしている人の言葉には、想像以上の説得力があります。

リモートワークも考慮したWebエンジニアの採用方法

Webエンジニアを採用しようとしても、これまでのやり方だけではうまく進まないことも増えてきました。とくにフルリモートやハイブリッド型を前提とする採用では、従来よりもWeb上の相性も考慮しながら進める必要があります。

今の採用活動では、企業の環境や求める人材に合わせて、いくつかの方法を組み合わせて使うのが自然な形です。ここでは、代表的な採用方法とそれぞれの特徴をご紹介します。

- 採用エージェントの活用

- ダイレクトリクルーティング/ヘッドハンティング

- リファラル採用(社員紹介)

- その他の採用方法

採用エージェントの活用

エンジニア専門の人材紹介会社は、求人内容に合った候補者を探し、紹介してくれるサービスです。初めての採用やスピードを重視したいときに便利です。

エンジニアに特化したエージェントを選ぶことで、マッチングの精度がぐんと上がります。求めているスキルや人柄を、しっかり言葉で伝えることがポイントです。

弊社では、リモートワーク勤務を希望する方に向けたエージェントサービス「リラシク」や「Remoguフリーランス」をご用意しています。柔軟な働き方を希望するエンジニアと出会いたい方にぴったりです。

フルリモートやリモート中心の正社員求人を専門に扱う転職エージェントです。

リモートワークを前提とした優秀な正社員エンジニアを採用したい企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。

フリーランスエンジニアと企業を繋ぐリモートワーク専門のエージェントです。

非公開の高単価案件も多く、週2日からなど柔軟な条件で即戦力となるフリーランス人材を探したい場合に適しています。

ダイレクトリクルーティング/ヘッドハンティング

ダイレクトリクルーティングとは、企業から直接スカウトを送る方法です。SNSや技術ブログ、ポートフォリオサイトなどを見ながら、働いてほしいと思った方に声をかけます。

リモートワークが当たり前になった今では、地域にとらわれずに採用活動を進められるメリットがあります。たとえば「全国どこからでも働けます」と書いておくと、遠方に住むエンジニアからの返信も増えるかもしれません。

定型文ではなく、相手の取り組みや考えにふれた文章にすると、気持ちが届きやすくなります。働く場所や時間に柔軟さがあることを伝えると、応募のきっかけにもなります。

リファラル採用(社員紹介)

リファラル採用は、社員から「一緒に働きたい」と感じた友人や知り合いを紹介してもらう方法です。

社員自身が「うちの会社は働きやすい、技術を磨くチャンスがある、またリモートでも快適に働ける」と実感していると紹介もしやすくなります。

採用に貢献してくれたお礼の仕組みとして、紹介に対する特別手当の制度を取り入れている会社もあります。感謝の気持ちをきちんと伝えると、紹介の輪が自然と広がっていき、社員自ら採用に貢献し一緒にメンバーを増やしてくれます。

特にベンチャーやスタートアップフェーズの場合、採用や技術広報を社員一人一人が自分ごととして捉えるかで成長スピードは格段に変わります。

その他の採用方法

自社の採用ページや技術ブログを活用すると、企業の雰囲気や働き方をより深く伝えることができます。とくにリモート勤務を前提とした働き方の場合、「どこで、どう働けるか」がわかるような情報発信があると、応募者も安心して読み進めてくれます。

たとえば、チームのやりとりの工夫や、在宅勤務中の1日の流れを紹介する記事は、働くイメージを具体的に持ってもらえるきっかけになります。

SNSも採用活動と相性が良い場所です。日々のちょっとした出来事や、社員のリアルな声を発信しておくと、エンジニアに親しみを持ってもらいやすくなります。特にリモートで働いているメンバーの声や働く場所の紹介などは、共感を呼びやすい情報です。

オンラインイベントや自社説明会を開くのもおすすめです。リモート前提の採用活動では、遠方に住む方とも出会えるチャンスが広がります。カジュアルな面談を入り口にすることで、応募へのハードルもぐっと下がります。

候補者を惹きつけるオンライン面接のコツ

Webエンジニアの採用では、企業が候補者を評価するだけでなく、候補者も「ここで働いてみたいかどうか」を見ています。とくにリモートワーク前提の職場では、オンライン面接が採用の中心になることも多いため、面接の進め方ひとつで印象が大きく変わってきます。

ここでは、候補者の魅力を丁寧に見抜きながら、自社の良さやリモート環境の雰囲気もしっかり伝える面接の工夫をご紹介します。

- 効率的な技術面接の設計のコツ

- オンライン面接のコツ

- 候補者を惹きつける面接体験をつくるコツ

効率的な技術面接の設計のコツ

技術面接では、経験やスキルを正しく見ていくための準備が欠かせません。どんな力が必要なのかを事前に整理し、面接官の間で共通認識を持っておくことが安心につながります。

リモートワーク中心の働き方では、コードが書けるだけでなく、相手にわかりやすく説明する力や、言葉でやりとりする姿勢があるかを見極める必要があります。

コーディング課題を出す場合は、正解かどうかだけでなく、工夫した点や考え方の流れにも注目してください。ペアプログラミングでは、協調性やチャットや通話での伝え方も見えてきます。

オンライン面接のコツ

今では、面接もリモートで行うのが自然な流れになってきました。自宅などの落ち着いた場所から参加する候補者にとって、事前の案内や準備のしやすさが面接の印象を左右します。

接続用のURLや使用アプリの名前、当日の流れなどをきちんと伝えておくと、安心して面接に臨めます。通信環境やマイク・カメラの確認も、あらかじめ案内しておくと気づかいが伝わります。

オンライン面接が始まったら、声のトーンや表情、うなずきなどで、やわらかい雰囲気をつくることを意識してみてください。雑談を少し交えると、リモートならではの緊張感もやわらぎます。

途中で音声が切れたり、画面が止まった場合の連絡方法を事前に決めておくと、慌てずに対応できます。

候補者を惹きつける面接体験をつくるコツ

面接は採用の場であると同時に、会社の魅力を伝えるチャンスでもあります。リモートワーク中心の企業では、働く環境やチームとのつながり方を伝えることが、とても大事になります。

連絡のスピードややりとりの丁寧さは、信頼感に直結します。合否の連絡はできるだけ早く、言葉にも気づかいが感じられるようにすると、印象が良くなります。

質問ばかりではなく、相手の話に耳を傾ける姿勢も大切です。面接中は、表情や声のトーンにも気を配ってみてください。

リモート勤務で働くイメージを持ってもらえるように、「どんなツールを使ってやりとりしているか」「働く時間の流れ」「チームでのコミュニケーション方法」なども具体的に伝えるとわかりやすくなります。

現場のエンジニアが参加して、普段の働き方やリモートでのやりとりについて話してくれると、リアルな雰囲気が伝わります。面接の目的や流れを事前に共有しておくと、候補者も安心して話しやすくなるでしょう。

給与・待遇の見直しポイント|リモートワークを前提とした柔軟な制度設計

Webエンジニアの採用では、給与だけで決まるわけではありませんが、報酬や働く環境が魅力的かどうかは、多くの方が重視しています。とくにリモートワークを前提にしている場合は、「働き方の自由度」と「安心して働ける仕組み」の両方を伝えることが大切です。

学びの場や、チームとのつながりを感じられる制度が整っていると、「ここなら続けられそう」と思ってもらいやすくなります。

市場を意識した給与の設計をする

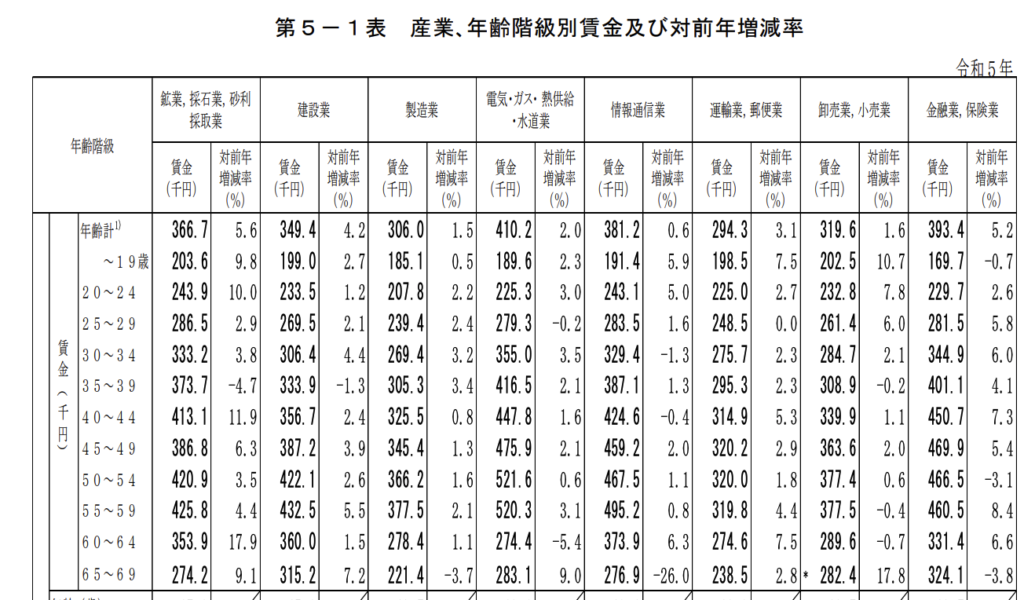

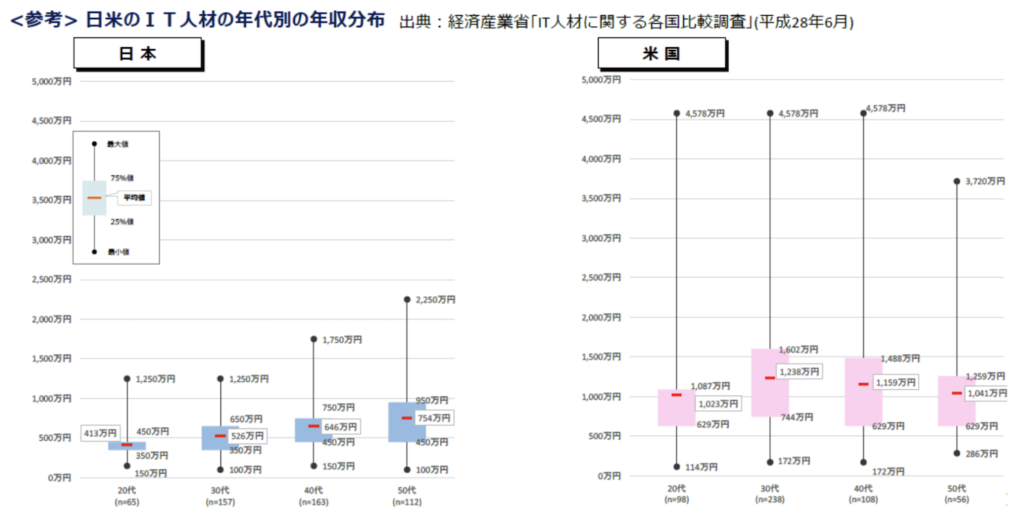

エンジニアの年収は経験やスキルで大きく変わります。まずは、求めている人材の市場価値を知るところから始めてみてください。

たとえば、「厚生労働省の賃金構造基本統計調査」などの公的機関が出しているデータを確認したり、エージェントに相談すればどのくらいの金額が基準なのかがわかります。

出典:厚生労働省の賃金構造基本統計調査:令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況

出典:経済産業省/みずほ情報総研株式会社 我が国におけるIT人材の動向

平均より少し高めの給与を設定するだけでも、安心して応募してもらえるきっかけになります。あわせて、評価制度や昇給の基準も伝えておくと、入社後のイメージがしやすくなります。

働き方と福利厚生を魅力的に

最近では、給与と同じくらい「働きやすさ」や「学びの機会」を重視するエンジニアが増えています。

フルリモートやフレックスタイム制度があるだけで、働き方の自由度を感じてもらいやすくなります。その上で「実際に利用している社員が多い」「リモート手当もある」など、使いやすさが伝わるように書いておくと効果的です。

福利厚生では、たとえば以下のようなものが喜ばれます。

- 技術書の購入補助やカンファレンス参加費の支給

- 自己学習のための時間確保(例:週に数時間)

- 高性能なPCや周辺機器の貸与

- リモート環境整備のための費用補助

- 健康診断のオプション費や、マッサージの割引など

どんな制度でも「実際に使いやすいか」が大切です。書くだけではなく、普段から社員が気軽に利用できる雰囲気づくりも意識しましょう。

インセンティブ制度の工夫

インセンティブ(報酬)制度には、月々の給与のほかに、成果や貢献度に応じた報奨金を取り入れる方法もあります。プロダクトのリリースやプロジェクト達成に対して、感謝の気持ちを形にする仕組みは、リモートで働くチームにとってもやる気につながります。

リモート勤務では、顔を合わせる機会が少ない分、評価や感謝を伝える機会を意識的につくることがとても大事です。ボーナスやストックオプションなど、成果をきちんと見てくれていると伝わる制度は、信頼感にもつながります。

制度の対象者やタイミングをわかりやすく示しておくと、応募前から「ここで働いてみたい」と思ってもらえるきっかけになるかもしれません。

採用後のフォロー体制|リモートワークでの定着率を高める工夫

せっかく優秀なWebエンジニアと出会えても、すぐに離れてしまうと、採用や育成にかけた時間や気持ちが失われてしまいます。採用は「入社して終わり」ではなく、「安心して定着してもらうこと」が本当のスタートです。

とくにリモートワークが前提の職場では、対面では気づける小さな変化が見えにくくなることもあるため、日々のフォローがとても大切になります。

ここでは、エンジニアが長く安心して働きたくなるための工夫を以下の内容で紹介します。

- エンジニアの成長を後押しする制度づくり

- 挑戦できる環境づくり

- チームとしてのつながりを大事にする

- 公平な評価がモチベーションに変わる

エンジニアの成長を後押しする制度づくり

成長できる環境があると、「ここで頑張りたい」と思えるようになります。社内勉強会や、外部研修・カンファレンスへの参加支援はもちろん、リモート勤務でも気軽に学べる機会が用意されているかどうかがポイントです。

たとえば、オンラインで開催される勉強会や、録画アーカイブの共有などがあると、時間や場所を選ばずに参加できます。入社直後の方には、定期的にリモートでつながる「メンター制度」も安心材料になります。

キャリアの道筋も、目に見えるようにしておくと心強いです。技術に特化した道とマネジメントの道が用意されていると、「自分に合った成長」がイメージしやすくなります。

挑戦できる環境づくり

毎日が同じ作業の繰り返しでは、誰でも気持ちが下がってしまいますよね。得意な技術や関心のある分野を活かしてもらうことで、仕事へのやりがいを感じてもらいやすくなります。

新しい技術にチャレンジできるプロジェクトを用意したり、「10%ルール」のように学びの時間を業務内で確保したりするのも効果的です。

リモートワークだからこそ、自分で時間を調整しながら学びや挑戦に向き合える柔軟さは、とてもありがたい環境になります。オープンソース活動への参加や、自主プロジェクトを応援する制度も喜ばれます。

チームとしてのつながりを大事にする

どんなに便利な環境でも、一人きりで働いているように感じると、続けていくのがつらくなってしまいます。リモート勤務では、意識して「つながる時間」を持つことが大事です。

たとえば、1on1ミーティングや朝の軽いチェックイン。週に一度の雑談タイムや、ちょっとしたリモート懇親会もいいかもしれません。「気軽に話せる場」があると、それだけで安心できます。

失敗を責めず、チャレンジを応援する雰囲気があると、「もっと話してみようかな」「やってみたいな」という気持ちも生まれてきます。 会社のミッションやプロダクトの意義を、定期的に共有する機会も大切です。リモートで働いていても、「自分の仕事が誰かの役に立っている」と実感できると、自然と前向きな気持ちになれます。

公平な評価がモチベーションに変わる

頑張っても評価されなければ、やる気はなかなか続きませんよね。とくにリモート勤務では、日々の働きぶりが見えづらくなるため、評価の仕組みは丁寧に整えておく必要があります。

たとえば、「どこを見て評価しているか」を事前に共有しておくことが安心につながります。「技術力」「コミュニケーション」「自発的な行動」など、いくつかの軸でバランスよく見るようにしてみてください。

評価のタイミングも、定期的に設けておくと安心です。フィードバックは言葉にして伝えることで、「ちゃんと見てもらえている」と感じられます。

オンラインでもしっかり対話の場をつくり、「今後どんなふうに成長したいか」を一緒に考える機会を持ってみてください。

リモート前提の人材獲得|トレンドを押さえた採用手法

Webエンジニアの採用は、年々競争が激しくなっています。応募が少ない、応募はあるけれどなかなかマッチしないなど、思うように進まないこともあるかもしれません。そんな今こそ、時代に合った採用手法や、リモートワークに対応した工夫を取り入れていくことが大切です。

ここでは、今注目されている採用の進め方を3つご紹介します。

データドリブンな採用改善(採用プロセスの分析と最適化)

採用活動をもっと効率よく進めるためには、感覚や思い込みだけで判断せず、数字を見ながら冷静に振り返ることが大事です。

たとえば「どの媒体からの応募が多く、どのくらいの割合で面接に進んでいるか」「どの段階で辞退や離脱が起きやすいか」といった情報を集めていくと、課題がはっきり見えてきます。

とくにリモートワークを前提とした採用では、応募から面接・入社までがすべてオンラインで進むことも多いため、数字による振り返りが採用の質を大きく左右します。選考の流れをデータで見直すことで、ミスマッチを防ぎやすくなりますし、採用までのスピードも早くなります。

海外エンジニアとの出会いを広げる

国内の人材が足りないと感じるときは、視野を海外に広げてみるのもひとつの方法です。世界中には、高いスキルを持ったエンジニアがたくさんいます。

今はリモートワークが前提の企業も増えているため、物理的な距離を気にせずに、グローバルな人材と一緒に働ける環境が整ってきました。

たとえば、英語を使ったチャットや、時差を考慮したミーティングの仕組みを作っておくと、自然と多様な人と働きやすくなります。海外のメンバーがリモートで参加しやすいように、社内ドキュメントを多言語対応にする工夫も効果的です。「国を問わず、どこからでも働ける会社です」と伝えることが、応募のきっかけになることもあります。

リモートで働けるエンジニアの採用

フルリモート、ハイブリッド勤務、柔軟な勤務時間など、リモートワーク勤務に対応した採用条件があるだけで、応募者の目にとまりやすくなります。

たとえば、地方に住んでいる方や、家族の都合で引っ越しが多い方でも、働く場所にしばられない求人には関心を持ってくれやすくなります。海外在住の日本人エンジニアにとっても、リモート勤務はうれしい選択肢です。

もちろん、リモート前提の働き方には工夫も必要です。定期的な1on1やチャットでのこまめな声かけ、オンラインでのオンボーディング(入社後のサポート)などがあると、入社後の不安もやわらぎます。

評価の方法や勤怠のルールも、リモート勤務に合わせて見直しておくと安心です。「出社しないから見えない」のではなく、「働きぶりをちゃんと見てもらえる」と思ってもらえるような仕組みを意識してみてください。

まとめ

この記事では、リモートワーク時代におけるWebエンジニアを採用するために抑えておくべきコツを紹介しました。ただ求人を出すだけでは足りません。魅力の伝え方や働き方の柔軟さ、候補者との向き合い方など、すべてに思いやりが求められます。

面接や評価の基準、働く環境を見直すことは、すぐに成果につながるものではないかもしれません。それでも、目の前のひとりを大切にできる企業には、きっと人が集まり、未来へとつながっていきます。

採用は、一度きりのイベントではなく、企業のこれからをつくる大事な土台です。時代の変化に合わせて、小さくても前向きな一歩を積み重ねていきましょう。